-

L'église de Brémur et Vaurois est très difficile à photographier car elle est perchée en haut d'une butte escarpée.

La voici, vue de Semond, de l'autre côté de la vallée de la Seine :

Depuis la rue qui monte au sommet de Brémur :

Ici, depuis le bas de la butte :

Cette église est moderne, puisqu'elle a été construite en 1829. Auparavant, une autre église se trouvait tout en haut du village, plus rien n'en subsiste.

Elle est orientée Nord-Sud, ce qui n'est pas courant, cette orientation étant dûe, certainement, à la difficulté de sa construction, en haut de la butte.

L'église est très claire, elle est plafonnée.

Cette église est placée sous le triple vocable de saint Côme et saint Damien, dont les statues sont visibles dans le chœur en hémicycle, et de saint Florentin dont on peut admirer le buste-reliquaire qui contint son "chef" autrefois..

Saint Côme :

Saint Damien :

Dans le chœur on remarque cette statue de "la glorification de la Vierge" du XVIIème siècle.

On admire, dans la nef, quelques belles statues ..

En particulier, un Saint Thibault, qui porte un faucon sur son poing . Il serait de la première moitié du XVème siècle, de l'école sans doute (peut-être de la main) de Claude de Werve, l'imagier de Jean sans Peur.

Une sainte du XVIIème siècle avec son bouquet de fleurs et sa couronne :

Une Vierge à l'Enfant du XVIIIème siècle :

Saint Michel terrassant le démon (deuxième moitié du XVIème siècle):

Une éducation de la Vierge (XVIIIème siècle)

Le buste-reliquaire de Saint Florentin :

Les autels latéraux sont ornés de peintures du troisième quart du XIXème siècle, attribuées à Charles Ronot.

Jenry Camus me donne quelques indications sur ce peintre d'origine Châtillonnaise :

Charles Ronot est né le 28 mai 1820 à Belan-sur-Ource. Après des études au collège de Châtillon, il étudia le droit à Paris et Dijon. Mais il préféra devenir peintre plutôt qu'avoué. Il enseigna la peinture à Châtillon avant d'être nommé inspecteur de l'enseignement des beaux-arts à Dijon en 1878, puis directeur de l'école des beaux-arts en 1880. Membre de l'institut de France en 1887. Il est décédé à Dijon le 21 janvier 1895. C'est un peintre d'histoire, auteur de grands tableaux exposés à Dijon, Montpellier, Troyes, Beaune. Le musée de Châtillon en possède plusieurs (malheureusement non exposés) et l'église de Grancey-sur-Ource, trois.

A gauche, saint Côme et saint Damien :

A droite la Vierge et l'Enfant :

Un bâton de procession, représentant la Vierge et l'Enfant :

Une croix de procession :

Les vitraux sont modernes, ils méritent une restauration.

Une souscription est lancée par la commune pour leur réhabilitation.

Une très belle grille d'entrée en fer forgé (1852) sépare le porche de la nef :

Les fonts baptismaux sont sous le porche.

Quelques renseignements sur saint Côme et saint Damien :

Frères jumeaux, nés en Arabie, ils exercèrent gratuitement la médecine dans la ville portuaire d'Égée (maintenant Haylazli ? sur le golfe d'Iskenderun, l'ancienne Alexandrette) en Cilicie (Asie Mineure). Ils atteignirent une grande réputation. Ils étaient dits « anargyres » ou « gratuits secoureurs » car ils n'acceptaient aucune rétribution. Ainsi diffusèrent-ils la foi chrétienne parmi leurs patients.

Ils passaient pour guérir les animaux comme les hommes. C'est ainsi qu'ils guérirent la patte d'un chameau blessé.

Les différents épisodes de leur martyre sont purement légendaires. Quand la persécution de Dioclétien commença, le proconsul Lysias fit arrêter Côme et Damien et leur ordonna de renier leur foi. Ils furent jetés enchaînés dans la mer (comme Vincent de Saragosse), mais un ange rompit leurs liens et les ramena au rivage. Lysias les fit attacher à un poteau et ordonna de les brûler vifs ; mais les flammes se retournèrent contre les bourreaux. On tenta de les lapider, de les percer de flèches (comme Sébastien), mais les flèches et les pierres refusèrent de les frapper. Après tous ces tourments surmontés par une force divine, de guerre lasse, Lysias les fit décapiter. Leurs trois frères Anthime, Léonce et Euprepius moururent en martyrs avec eux. L'exécution aurait eu lieu un 27 septembre, probablement en l'an 287.

Les restes des martyrs furent enterrés à Cyr, ville épiscopale de Théodoret (en Syrie). L'empereur Justinien (527-565) restaura somptueusement la cité en leur honneur. Ayant été guéri d'une dangereuse maladie par l'intercession de Côme et Damien, Justinien, en remerciement, reconstruisit et orna leur église à Constantinople, qui devint un lieu de pélerinage. À Rome, le pape Symmaque (498-514) leur dédia un oratoire et Félix IV (526-530) une basilique au Forum, dont les mosaïques sont parmi les plus précieux vestiges de la cité.

Leur culte se répandit dans le monde entier, au point que les Grecs crurent à l'existence de plusieurs Côme et Damien (Arabie, 17 octobre ; Rome, 1er juillet ; Asie, 1er novembre ; ailleurs encore, 25 novembre).

Le culte de Côme et Damien a été diffusé en Europe à partir de la Légende dorée de Jacques de Voragine.(site de Damien Jullemier)

Et sur saint Florentin :

Saint Florentin, gentilhomme de la Champagne, fut fait prisonnier par Crocus, roi des Vandales. il fut mis à mort sur les ordres de ce païen, le 27 septembre 406, à Semond. La légende dit que Florentin ramassa sa tête et la porta dans ses bras jusqu'au château de Brémur.

(Voyage d'un touriste dans l'arrondissement de Châtillon sur Seine, par E.Nesle)

Autre source (Nominis):

À Sedunum chez les Éduens, au Ve siècle, saint Florentin aurait péri par l’épée des Vandales

votre commentaire

votre commentaire

-

A la fin de la visite de Brémur et Vaurois, Jean Ponsignon nous a présenté un superbe diaporama sur la faune et la flore du Châtillonnais, en voici quelques images prises furtivement, un diaporama ça bouge, ce n'était pas facile !

Les photos originales, superbes, sont de Jean Ponsignon, François Poillotte et Patrick Vauquoulon, évidemment les miennes ne rendent pas leur beauté... Elles ne sont là que pour donner une petite idée de ce superbe diaporama...

A la fin du diaporama, des questions ont été posées à Jean Ponsignon, sur ces merveilles que renferme notre Châtillonnais.

Il a été très applaudi et gratifié d'un "ban bourguignon" bien mérité !

Monsieur François Moreau a présenté la souscription qui est lancée pour la restauration des vitraux de l'église Saint-Côme-Saint-Damien-Saint Florentin.

votre commentaire

votre commentaire

-

Après le "Fantastic picnic" proposé par l'Office du Tourisme du Pays Châtillonnais, au bord de la Seine, près de l'ancien moulin, Lionel Moreau le Maire de Brémur et Vaurois, nous a fait visiter ses deux villages.

Il nous a conduits déjà à Vaurois. Cet endroit est très pittoresque : en effet, certaines maisons du village sont bâties sur la falaise que la Seine a creusée dans la roche.

Des témoins sur la falaise, permettent de contrôler sa solidité. Le lierre est un problème, car il peut s'infiltrer dans la pierre en en faisant tomber des morceaux, mais si on l'arrache, le trou de sa base peut-être dangereux en cas d'infiltration d'eaux de pluie. Il faut donc surveiller la falaise avec vigilance.

Les habitations, comme on le voit, sont construites sans fondations.

Cette habitation est adossée à la falaise :

Bruno Roger, ânier à Chemin d'Aisey, et joueur d'accordéon, a suivi la promenade avec son ânesse Alpine, que tout le monde voulait caresser.. De temps en temps elle poussait des braiements retentissants qui empêchaient d'entendre les explications, c'était bien amusant !

Près du pré où a eu lieu le "Fantastic Picnic", se trouve l'ancien moulin qui, autrefois, produisait de la farine, de l'huile, et sur la fin seulement de l'électricité qui alimentait le château de Brémur.

Le bief est entretenu, l'eau, en effet, pourrait servir à éteindre des incendies. Lionel Moreau se bat pour qu'il ne soit pas "effacé" comme cela se passe de plus en plus souvent, hélas...

Et en plus ce bief est superbe !

Nous repartons au pas léger d'Alpine...

Voici la Seine depuis le joli pont qui la surplombe ...

Et nous voilà partis pour Brémur...

Une halte devant un des portails du château de Brémur, qui se nomme la "porte en bois", alors que maintenant elle est en métal...

Vue sur le parc du château : au centre du bassin les châtelains ont placé un cerf magnifique...

Nous entrons dans le parc...

A l'entrée du château monsieur Moret de Rocheprise et son épouse nous accueillent fort aimablement.

La cour du château de Rocheprise nous plonge dans une "atmosphère Renaissance", mais qui n'est pas d'époque. Ces parties ont été construites par l'arrière-arrière grand-père du châtelain actuel, le Colonel Moret, Officier sous Napoléon. Le colonel Moret avait acheté ce château en 1832, il construisit les tours en 1870, et le logis que nous voyons ici à la fin du XIXème siècle.

Marc et Catherine Moret de Rocheprise nous ont raconté l'histoire du château durant la dernière guerre Mondiale : 200 soldats allemands investirent le château, jetèrent le mobilier , les livres par les fenêtres tandis que les châtelains s'enfuyaient en Lozère.. C'est d'ailleurs en Lozère qu'est né le châtelain actuel, le seul de sa fratrie qui ne soit pas né à Rocheprise !

Lionel Moreau a joué un petit sketch mettant en scène Louis XIV s'arrêtant à Brémur et ne voulant plus manger de confitures de mûres que de Brémur...

Bruno Roger nous a joué un petit air d'accordéon qui réveillait de temps en temps les braiements d'Alpine...

Les visiteurs sont sortis par une porte, ancienne cette fois. C'est ce qui reste de l'ancien château du XIIIème siècle.

Une des sœurs de Marc Moret de Rocheprise, Odile Benoist d'Anthenay, a donné quelques indications sur l'ancien château qui était autrefois entouré de douves sèches. On voit encore sur la porte des traces d'un pont-levis et des trous de canonnières.

Alpine a trouvé l'herbe de la cour du château délicieuse...

Nous voici devant le colombier (et non pigeonnier !) , il date du XVIème siècle. Seuls les seigneurs élevaient des pigeons, pour leur chair, mais aussi pour leurs fientes qui étaient de très bons engrais.

Les pigeons étaient enfermés au moment des semailles et des moissons. Ils logeaient dans des cases appelés boulins, le colombier du château de Rocheprise en contient 600.

Nous repartons en direction du lavoir...

L'eau qui coule dans le lavoir est l'unique source qui alimente les deux villages de Brémur et Vaurois. Elle est délicieusement fraîche et potable.

Elle devient encore plus potable pour les habitants, car elle est traitée par précaution selon les normes en vigueur, derrière le mur que l'on voit à droite.

En montant la rue qui conduit en haut de Brémur, une surprise nous attend : la recontre d'un collectionneur, fan de la marque Ciroën..

Il nous montre la plaque qu'il a posée sur le mur de sa maison : Quai André Citroën !!

Il nous présente des voitures de sa collection , tout d'abord cette increvable 2 CV qui s'est rendue jusqu'à Ushuaia !

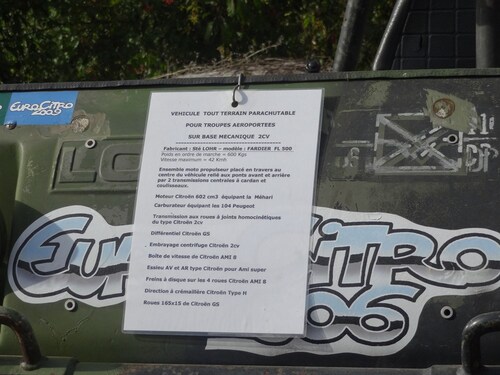

Un véhicule tout terrain parachutable :

Et un très beau modèle rouge...

Un coup d'œil sur le superbe paysage...

Au loin, l'église d'Aisey sur Seine...

Une sculpture de gargouille moderne , surgit d'une tour ronde...

Une petite halte près du calvaire, pour souffler un peu durant cette promenade montagnarde !

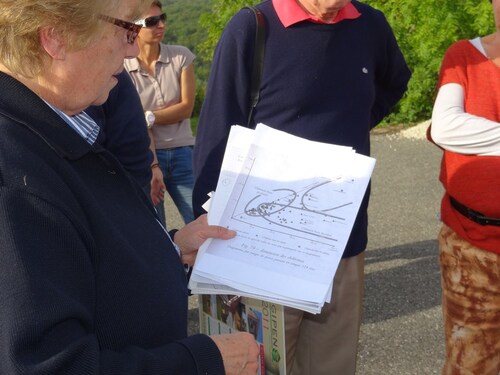

Nous arrivons tout en haut de Brémur. Une autre sœur de Marc Moret de Rocheprise, madame François Moreau, nous montre des plans de l'ancienne forteresse et nous en raconte son histoire.

A l'endroit où nous nous sommes, de trouvait autrefois une forteresse romaine , puis en ce lieu, on construisit un château féodal qui relevait de la châtellenie d'Aisey. Henri IV au lieu de le faire démolir, y plaça une garnison de 150 hommes sous les ordres de Joachim de Gand, seigneur de Chalvosson.

Il n'en reste rien.

Les seigneurs construisirent un autre château, celui de Rocheprise pour y résider. Ce furent d'abord les Martigny, puis les Sommyèvre, les Ligny, et en dernier les Bruère de Vaurois. L'année 1736 y vit le mariage de Jeanne-Marie Bart, la fille du fameux corsaire, chef d'escadre de Louis XIV, Jean Bart, avec François de Ligny, seigneur de Rocheprise

Sur ce plan, en bas, on voit l'emplacement de l'ancienne église et du cimetière.

Il nous faut maintenant rejoindre l'église Saint-Côme Saint-Damien Saint-Florentin, par un charmant sentier ombragé.

Monsieur le Maire nous présente son église, ses statues, ses peintures.

La description de cette église fera l'objet d'un prochain article.

Un beau panorama sur la vallée de la Seine, visible à côté de l'église :

La Mairie se trouve à côté de l'église, elle abritait autrefois l'école.

Nous y sommes entrés pour admirer un très beau diaporama que nous a présenté Jean Ponsignon, quelques photos dans un prochain article.

Merci à Monsieur le Maire de Brémur et Vaurois pour cette bien sympathique et instructive visite !

3 commentaires

3 commentaires

-

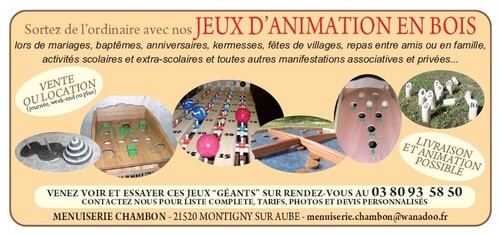

Par Christaldesaintmarc dans -Laurent Chambon concepteur de jouets en bois le 28 Septembre 2013 à 06:05

Laurent Chambon est décédé en 2015, je laisse tous de même les articles que je lui avais consacrés, en mémoire de lui.

Prière de ne pas me contacter au sujet des jeux de bois, merci.

Laurent Chambon, menuisier à Montigny sur Aube, s'est lancé depuis peu, dans la confection de très beaux jouets traditionnels en bois. Des jouets pour tous, aussi bien pour les adultes que pour les enfants.

Il est possible de les acheter bien évidemment, mais aussi de les louer, pour se faire (et faire) plaisir, lors d'une fête familiale, une kermesse...

Ces très beaux jeux ont toujours du succès, en voici quelques uns, que Laurent présentait lors du Salon de l'Auto 2013:

Laurent Chambon fait ici une démonstration du jeu de quilles Molkky...

(Des commentaires sur le thème de l'article seraient les bienvenus, ils me montreraient que ce blog vous intéresse et ils me donneraient envie de continuer à l'alimenter .

Merci.)

4 commentaires

4 commentaires

-

Par Christaldesaintmarc dans -L'Office de Tourisme du pays Châtillonnais le 28 Septembre 2013 à 06:00

Samedi 21 septembre 2013 à Brémur-et-Vaurois, à l’occasion de la Fête de la Gastronomie, l’Office de Tourisme du Pays Châtillonnais a répondu à l’appel de Bourgogne Tourisme et a organisé le premier " Fantastic Picnic" châtillonnais.

L’objectif : proposer un moment convivial dans un cadre bucolique un peu insolite en bord de Seine et promouvoir la gastronomie bourguignonne et les produits du terroir châtillonnais.

A midi, le rendez-vous était donné en bord de Seine (rue du Moulin). Dans le pré, sous les saules, la Lyre châtillonnaise accueillait les participants avec leurs derniers succès, quelle gaieté !La fête a été lancée par Lionel Moreau, Maire de Brémur et Vaurois....

Par Michèle Pielin, Présidente de l'Office du Tourisme du Pays Châtillonnais

et par Hubert Brigand, Président de la Communauté de Communes, dont fait partie Brémur et Vaurois.

L'apéritif du terroir a été offert à tous les participants qui avaient apporté leur pique-nique : crémants bien évidemment, mais aussi jus de fruits...

De délicieux produits châtillonnais étaient proposés à la dégustation ; des rillettes de truite nature et à l'estragon, des dés aux algues et des tranches de truite fumée (Truites de l'Aube à Veuxhaulles sur Aube), jambon persillé et gougères (Traiteur Serge Barbier à Châtillon sur Seine ), magrets de foie gras au cassis sur pain d'épices de Savoisy (restaurant Côté Seine à Montliot), Epoisses fermier AOC au lait cru (fromagerie des marronniers à Origny sur Seine), bouchées apéritives pur chèvre nature et aromatisé (fromagerie La Corne Vaudrille à Savoisy)

(PS : je n'ai pas eu le temps de photographier les magrets de foie gras au cassis, sur pain d'épices de Savoisy du restaurant Côté Seine, tout était parti en quelques minutes)

Jusqu’à 14h, sous des toiles, ou au soleil (qui s'est monté très généreux ), les participants ont pique-niqué joyeusement.

Deux Hubert se sont retrouvés....

Les jeux en bois, de Laurent Chambon, ont diverti les enfants et les adultes : jeu de la grenouille, passe-passe à 4, billard à 8 trous, jeu des bâtons, tour infernale et bien d’autres !

Un château gonflable réjouissait les plus petits.

Ainsi qu'une balançoire...

Une animation-manipulation autour de la faune et de la flore aquatiques, proposée par Fabrice Rouge, membre du SICEC (Syndicat des cours d’eau châtillonnais), intéressait beaucoup les amoureux de la nature, petits et grands.

Durant le repas, une parenthèse musicale à l’accordéon par Bruno Roger, a réjoui les oreilles.

A partir de 14h, une balade commentée du patrimoine de la commune de Brémur-et-Vaurois comprenant la visite exceptionnelle des extérieurs du château de Rocheprise, a été faite par François Moreau, le Maire de Brémur en Auxois. A la fin de la découverte de Brémur, village perché, les participants ont pu assister à la projection d’un diaporama « La nature, faune et flore, dans le Châtillonnais » par Jean Ponsignon dans une salle de la mairie de Brémur et Vaurois.

Et avant de partir en balade, on pouvait se procurer les guides divers et variés de l'Office du Tourisme du Pays Châtillonnais.

(La visite du village de Brémur, celle de l'église et la conférence de Jean Ponsignon feront l'objet de prochains articles)

1 commentaire

1 commentaire

-

Châtillon-Scènes a présenté à Molesme, l'après-midi du dimanche 15 septembre 2013, à l'occasion de la journée du Patrimoine, un très beau spectacle intitulé "Savinien de Cyrano, l'âme du libertin".

Mais toute la journée, il nous était proposé de visiter le village, admirer l'ancien pressoir des moines, écouter un concert d'orgue par Stéphane Besanceney dans l'église Sainte-Croix, rechercher les pierres provenant de l'abbaye dans les murs des maisons, admirer la "baleine" et le sentier botanique.

Voici quelques images de Molesme au gré de notre promenade.

L'abbaye, fondée par saint Robert, c'est le "nombril du Monde", selon une expression de Michel Diey...Cette expression a bien fait rire madame Gélis, la propriétaire de l'abbaye de Molesme, à qui je la confiais, mais elle a reconnu qu'elle était vraie !

C'est en effet de cette abbaye qu'est parti , par la grâce de Robert de Molesme, le mouvement cistercien qui a rayonné sur le monde entier !

Le pressoir des moines de l'abbaye de Molesme, vieux de près de dix siècles, une merveille !

Le pigeonnier des moines, près du pressoir :

Un autre pigeonnier des moines :

Monsieur Jacques Lazzarotti, maire de Molesme nous a confié que beaucoup de maisons du village possédaient, dans leurs murs, une pierre provenant de l'abbaye. En effet,lorsqu'elle fut détruite en partie après la Révolution, les habitants s'en sont servis pour leurs constructions.

J'en ai découvert quelques unes :

Ici ce haut de porte est un sarcophage !

Nous avons pu admirer des maisons anciennes ou originales :

Nous nous sommes ensuite rendus dans l'église où une visite guidée était organisée..

Stéphane Besanceney, le titulaire de l'orgue de Molesme, a interprété de beaux morceaux sur l'orgue rénové

Le jour de la balade, le temps était excécrable. Nous sommes tout de même allés voir "la Baleine", une jolie étendue d'eau en forme de cétacé, avec un jet d'eau qui sort de son évent..

J'y suis retournée depuis, lorsque le temps s'est amélioré...

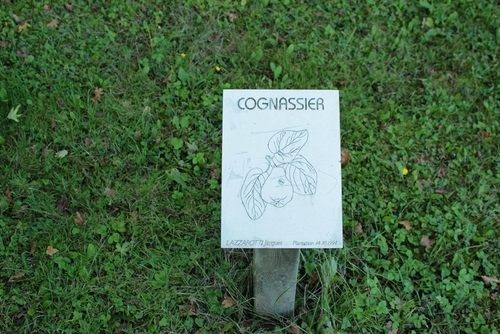

Molesme possède aussi un parcours botanique très agréable, le sentier de la Garenne :

On y trouve des indications sur les animaux qui y vivent :

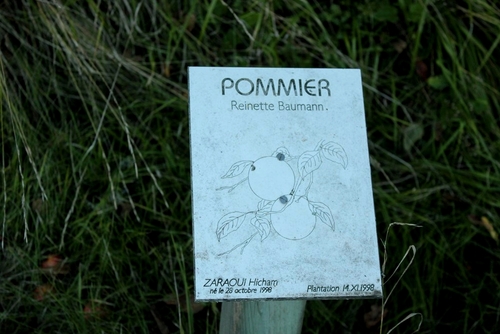

Le long de la route, les enfants des écoles ont planté des arbres fruitiers !

Une vue du joli village de Molesme depuis le sentier de la Garenne :

La visite de l'église Sainte-Croix de Molesme est relatée ici :

http://www.christaldesaintmarc.com/l-eglise-de-molesme-a1785581

votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles

Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires

Suivre le flux RSS des commentaires

en Bourgogne