-

Par Christaldesaintmarc le 15 Décembre 2010 à 06:30

J'ai fait dernièrement la connaissance d'un historien érudit, qui vit dans le Châtillonnais: il s'agit de Monsieur Robert Fries qui, outre l'écriture de livres historiques, propose souvent des conférences fort intéressantes.

Nous avons, tous deux, abordé la question du rôle qu'ont joué Garibaldi et ses fils pendant la guerre de 1870.

J'avais décrit succintement sur le blog (chapitre : la guerre de 1870), la fameuse attaque contre les Prussiens basés à Châtillon sur Seine, menée par Ricciotti Garibaldi et ses francs-tireurs, attaque qui avait fait subir aux habitants de la ville de lourds préjudices.

Les Châtillonnais ne portent évidemment pas le nom de Garibaldi dans leur coeur, on peut les comprendre..

Mais, comme le dit fort justement Robert Fries:

Au cours du terrible hiver 1870-71, Garibaldi mit son épée et celle de ses deux fils au service de la République et conduisit avec succès, contre les troupes prussiennes, quelques opérations de retardement à Dijon et dans la région de Châtillon sur Seine et de Montbard. Des monuments portent témoignage de ce courageux engagement aux côtés du peuple français dans la détresse.

Monsieur Fries a proposé de me transmettre le texte de la conférence sur Garibaldi qu'il a présentée à Auxerre, elle est passionnante, et je suis sûre qu'elle vous intéressera.

Et elle nous montre une autre facette de ce héros : un Garibaldi romantique, plus séduisant que je ne l'imaginais !

Pour lire le texte de cette conférence,il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous :

GARIBALDI, condottiere de la liberté, une conférence de Robert FRIES

Une autre bataille, menée par les Garibaldi, eut lieu dans le Nord de la Côte d'Or, à Crépand près de Montbard, un monument a été élevé en son souvenir.

Le voici autrefois :

Et le voici aujourd'hui, photographié par Robert Fries, que je remercie infiniment pour l'envoi de tous ces documents.

Monsieur Fries donnera deux conférences dans le cadre de l'Association Culturelle Châtillonnaise en 2011 :

-le 24 janvier 2011: La Marquise de Sévigné, témoin de son temps

-le 28 mars 2011:La Bourgogne et les Iles Britanniques

Ne les manquez pas !

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Christaldesaintmarc le 27 Janvier 2011 à 06:30

Une passionnante conférence sur "la Marquise de Sévigné, témoin de son temps " par l'historien Robert Fries, nous a été proposée par l'Association Culturelle Châtillonnaise lundi 24 Janvier.

Monsieur Robert Fries a eu l'extrême gentillesse de m'envoyer le texte intégral de sa conférence, je le mettrai en lien cliquable à la fin de l'article.

J'ai extrait de son texte quelques passages significatifs (en bleu), que j'illustrerai de quelques gravures, comme il l'a fait lui même pour son auditoire.

Le texte entier de la conférence est bien plus riche et fourmille de détails sur la divine Marquise de Sévigné, ne manquez pas de le lire..

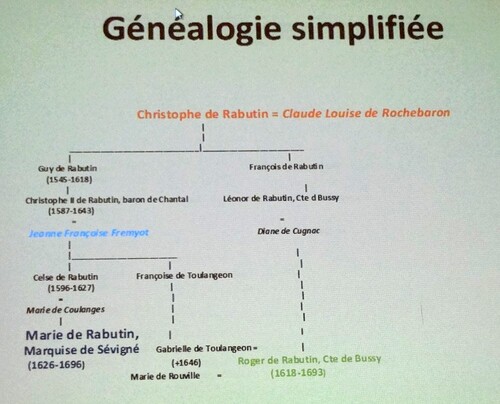

Marie de Rabutin Chantal est née le 5 février 1626, place Royale à Paris. Par son père, Celse de Rabutin Chantal, elle appartient à une famille ancienne et réputée de Bourgogne.

(La place Royale, actuellement Place des Vosges)

Ses ancêtres se sont distingués par leur hardiesse au combat et leur esprit en société.

Sa grand-mère paternelle Jeanne Frémyot, baronne de Chantal, sera canonisée au XVIIIème siècle, comme fondatrice des Visitandines.

Son grand-père était Celse Bénigne de Rabutin, un bretteur ..

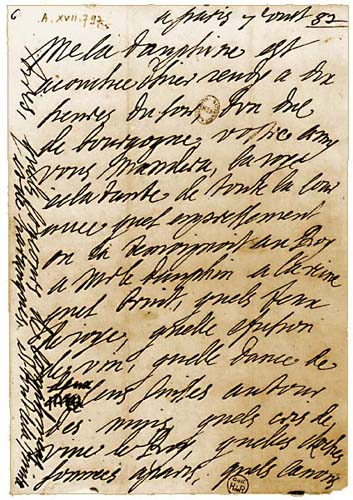

C’est sa correspondance qui a immortalisé la Marquise de Sévigné.

Celle-ci, telle que nous la connaissons aujourd’hui, comporte 1120 lettres écrites entre 1648 et 1796, année de sa mort. Donc presque un demi-siècle couvrant les quelque 64 années du règne personnel de Louis XIV.

De ces 1120 lettres 764 sont adressées à sa fille Mme de Grignan pour qui elle avait une passion, 126 à son cousin Bussy-Rabutin avec lequel elle entretenait une relation d’amitié amoureuse et 220 destinées à 29 autres destinataires appartenant tous à la société lettrée de Paris.

Durant la conférence de Monsieur Fries, Madame Fries, son épouse nous lut plusieurs lettres de la Marquise de Sévigné

La lettre que je vais reproduire est celle qui annonce le futur mariage du Duc de Lauzun et de la Grande Mademoiselle (qui n'eut finalement pas lieu, Louis XIV ayant eu peur que la fortune immense de sa cousine aille au Duc de Lauzin).

Monsieur Fries, malicieusement, nous montre une Madame de Sévigné en avance sur son temps..cette lettre ne déparerait pas nos journaux "people" d'aujourd'hui !!

Je m'en vais vous mander la chose la plus étonnante, la plus surprenante, la plus merveilleuse, la plus triomphante, la plus étourdissante, la plus inouïe, la plus singulière, la plus extraordinaire, la plus incroyable, la plus imprévue, la plus grande, la plus petite, la plus rare, la plus commune, la plus secrète jusqu'aujourd'hui, la plus brillante, la plus digne d'envie : enfin une chose dont on ne trouve qu'un exemple dans nos siècles passés, encore cet exemple n'est - il pas juste ; une chose que l'on ne peut pas croire à Paris (comment la pourrait-on croire à Lyon ?) ; une chose qui fait crier miséricorde à tout le monde ; une chose qui comble de joie Madame de Rohan et Madame d'Hauterive ; une chose enfin qui se fera dimanche, où ceux qui la verront croiront avoir la berlue ; une chose qui se fera dimanche, et qui ne sera peut-être pas faite lundi. Je ne puis me résoudre à la dire ; devinez-la :je vous le donne en trois. Jetez-vous votre langue aux chiens ? Eh bien ! il faut donc vous la dire : M. de Lauzun épouse dimanche au Louvre, devinez qui, je vous le donne en quatre, je vous le donne en dix, je vous le donne en cent. Mme de Coulanges dit : " Voilà qui est bien difficile à deviner ; c'est Mme de la Vallière. - Point du tout, Madame. - C'est donc Mlle de Retz ? - Point du tout, vous êtes bien provinciale.- Vraiment, nous sommes bien bêtes, dites-vous, c'est Mlle Colbert. - Encore moins. - C'est assurément Mlle de Créquy. - Vous n'y êtes pas. Il faut donc à la fin vous le dire : il épouse, dimanche, au Louvre, avec la permission du Roi, Mademoiselle de…, Mademoiselle…, devinez le nom : il épouse Mademoiselle, ma foi ! par ma foi ! ma foi jurée ! Mademoiselle , la grande mademoiselle ; Mademoiselle, fille de feu Monsieur ; petite-fille d'Henri IV ; Mlle Eu, Mlle de Dombes, Mlle de Montpensier, Mlle d'Orléans, mademoiselle, cousine germaine du Roi ; Mademoiselle, destinée au trône ; Mademoiselle, le seul parti de France qui fût digne de Monsieur ."

Voilà un beau sujet de discourir. Si vous criez, si vous êtes hors de vous-même, si vous dites que nous avons menti, que cela est faux, qu'on se moque de vous, que voilà une belle raillerie, que cela est bien fade à imaginer ; si enfin vous nous dites des injures : nous trouverons que vous avez raison ; nous en avons fait autant que vous.

Adieu : les lettres qui sont portées par cet ordinaire vous feront voir si nous disons vrai ou non.

(La Grande Mademoiselle)

(Le Duc de Lauzun)

L'Enfance et la vie de famille

La jeune Marie de Rabutin-Chantal a reçu une éducation soignée. Elle sait l’Espagnol, l’Italien – très bien semble-t-il – et un peu le latin qui sert de sésame pour entrer dans la monde des lettrés . Cette éducation s’est faite à la maison. La conversation, à table ou au salon, a dû jouer un grand rôle, les Coulanges étant gens cultivés, accueillant les meilleurs esprits de Paris.

Bien qu’orpheline à 7 ans, Marie de Rabutin-Chantal eût une enfance heureuse, entourée de l’affection de ses grands-parents puis de son oncle et de sa tante. Mère puis grand-mère, elle entoura ses enfants – surtout sa fille – et ses petits enfants, notamment sa petite fille Pauline, future comtesse de Simiane, d’un amour envahissant.

En 1644, Marie a 18 ans ; un jeune homme de bonne famille, un peu plus âgé se présente. Le baron Henri de Sévigné. Il ne manque pas de charme ; du reste le cousin Roger Bussy Rabutin est un de ses amis. Il dispose d’une belle propriété près de Vitré : le château des Rochers. Mais c’est un noceur – il connait bien Ninon de Lenclos

(le château des Rochers)

Madame de Sévigné , en sept ans de mariage (son mari mourut lorqu'elle avait 25 ans..) eut deux enfants :

Françoise de Sévigné , comtesse de Grignan à qui elle voua une véritable passion..

Et Charles de Sévigné qui n'eut pas de postérité et qui finit en dévot janséniste..

La Viduité ou état de veuve

Pour les dames de milieux aisés, la perte du conjoint est un événement public. Il leur faut verser beaucoup de larmes parfois de crocodile. Pour l’Eglise, le remariage est un pis-aller, valable surtout pour les femmes jeunes. Le mieux est de se retirer dans un couvent et de consacrer sa vie au Seigneur. Elles doivent faire la guerre à leur corps, « le réduire en servitude ». Mais les réalités sont là : 14% seulement des veuves ne se remarient pas. Pour certaines, c’est une aubaine ; tel est le cas de la fille de Bussy, Mme de Coligny. Enfin, elles ne sont plus sous la tutelle de quiconque. La veuve, après une année de « viduité » est légalement libre, sous réserve d’être majeure, c'est-à-dire d’avoir 25 ans. . Tel est le cas de notre marquise qui se garde bien de ne pas retomber dans les fers du mariage, d’autant que l’abstinence ne semble pas lui poser de problèmes particuliers.

La Marquise de Sévigné vécut à l'Hôtel Carnavalet, Aux Rochers et à Grignan..

(Hôtel Carnavalet)

(le château de Grignan)

Une passion pour sa fille

Nombre de femmes du XVIIème siècle qui ont laissé un nom ont eu une vie agitée et des amours tumultueuses. Après des années de passion, elles se sont tournées vers le Créateur. (Mlle de La Vallière (1644-1710, Françoise Athénaïs de Rochechouart, marquise de Montespan (1641-1707), Anne Geneviève de Longueville, (1619-1679))

Madame de Sévigné n’échappe pas à la règle. Mais chez elle c’est la passion qu’elle éprouve pour sa fille qui risque toujours de surpasser l’amour total que, selon ses confesseurs jansénistes, elle doit à Dieu. Cette passion revêt des formes qui évoluent:

- D'abord sans doute une certaine indifférence: les jeunes époux sont pris par la vie mondaine. La mère n'a pas pour sa fille les tendres émerveillements qu'elle éprouvera plus tard pour sa petite fille

- Ensuite, pour Françoise de Sévigné, ce sont les années de couvent ; la marquise les regrettera. Quand la jeune Françoise devient une personne qui lit et avec qui l'échange peut se faire; l'attachement prend forme.

- D'autant que Françoise est la plus jolie fille de France. Mais est-elle aussi séduisante que sa mère? Sans doute non et la fille sent son infériorité vis à vis de la brillante marquise.

- Puis vient le mariage de Françoise. La jeune épouse s'entend bien avec son mari. La marquise est jalouse et se montre plus exigeante en matière de signes d'affection. Après quelque vingt ans de relations souvent difficiles, la marquise se rend compte que son comportement inhibe sa fille et qu'en demandant moins, elle recevra plus. « Je me suis corrigée de cette sotte vivacité ». Mme de Grignan a besoin d'être rassurée. La conversion au jansénisme joue son rôle. « Je demande pardon à Dieu de tant de faiblesses. C'est pour lui qu'il faudrait être ainsi. « La profonde conviction que tout est entre les mains de la Providence, à défaut d'aboutir à un détachement total, introduit du moins entre Mme de Sévigné et les mouvements de son cœur une sorte de distance critique qui, par souci de perfection en freine les élans et en modère les excès ». Mme de Grignan apparaît comme la femme forte des Ecritures; elle applique la troisième maxime de Descartes: « Vous tâcherez de ne pas mettre votre félicité à ce qui ne dépend pas de vous ».

Le Temps de Madame de Sévigné

Le siècle des Saints ou la contre-réforme victorieuse.

Des personnalités exceptionnelles se consacrent à la vie religieuse : c’est le siècle des Saints (Vincent de Paul, François de Sales, François Xavier, Jeanne de Chantal, Charles Borromée, Louise de Marillac Jean-Eudes. La religion imprègne la vie de tous les jours ; elle n’est que l’antichambre de la vie éternelle.

(Saint François de Sales)

Le siècle de fer:les hommes sont à la guerre

Au XVIIème siècle, la guerre est pratiquement constante en Europe. Seules les années 1669 et 1670 font exception à la règle ; durant ces deux années, il n’y a aucun conflit armé entre deux Etats européens. En moyenne, les Etats européens connaissent la guerre deux années sur trois. Durant les 70 années de son existence, la marquise a connu son pays en guerre pendant 43 ans.

Trois conséquences:

- Les maris partis servir le roi, leurs épouses doivent gérer les affaires et notamment les propriétés. Les femmes accèdent ainsi à une compétence et acquièrent un pouvoir économique important.

- La guerre est un jeu dangereux; beaucoup y meurent. On estime que 25% des hommes en âge de porter les armes meurent à la guerre. Autant de veuves qui accèdent à l'indépendance ou qui se remarient dans des conditions où leur choix peut mieux se manifester.

- Les guerres coûtent cher. Il faut lever des impôts ; les contribuables – en fait les classes les plus pauvres – renâclent et se révoltent.

Le progrès scientifique

Le XVIIème siècle a vu naître la science moderne.

- Galilée (1564-1662) ouvre la voie en donnant la première expression mathématique de la loi de la chute des corps et des oscillations du pendule. Les mathématiques deviennent indissociables de la physique

- Au plan de la méthode, Descartes (1596-1650), sur les pas de Francis Bacon (1561-1626), fait table rase des théories du passé. Je ne recevrai « jamais aucune chose pour vraie que je ne la connusse évidemment être telle ». Je diviserai « chacune des difficultés que j’examine en autant de parcelles qu’il se pourrait et qu’il serait requis pour les mieux résoudre »

- On commence à multiplier les expériences et à observer la réalité. C’est la science expérimentale. On découvre l’anatomie. Pensons au tableau de Rembrandt. Harvey découvre la circulation du sang. Des instruments permettent d’avoir accès au très petit : le microscope fait son apparition dans le cabinet du biologiste à la suite d’Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723). Cela permet deux découvertes capitales pour la compréhension de la reproduction : les ovules et les spermatozoïdes. Il faut attendre les années 1880 pour que l’on comprenne qu’ovules et spermatozoïdes doivent se rencontrer.

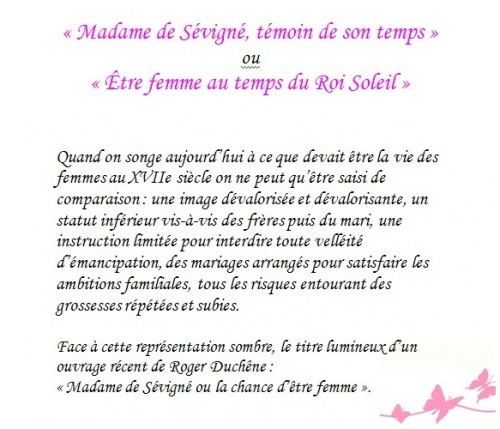

L'image des femmes

Les femmes sont la victime d'une mauvaise image qui résulte des affirmations et prescriptions de la Bible, de connaissances scientifiques encore balbutiantes et d'une tradition patriarcale. Mais la situation évolue.

- Dans la Bible, on trouve deux visions des femmes : une vision égalitaire où la femme ne se distingue pas de l’homme et parfois joue un rôle particulier, mais aussi une vision négative fondée sur le péché originel et une infériorité répétée. C’est cette image qui prévaut chez nombre de clercs au XVIIème siècle qui souhaitent maintenir les femmes dans une situation de soumission et d’ignorance. Dans la famille, il appartient au père de diffuser la bonne parole ; mais les hommes ont la fâcheuse tendance à démissionner de leur mission pédagogique. Alors, il faut se retourner vers les femmes pour qu’elles assurent dans leur famille le relais du prêtre. Elles sont portées à la religion et facilement respectueuse des règles. Saint Augustin l’avait observé en parlant du « sexe dévot ». Encore faut-il qu’elles soient formées. François de Sales l’a bien compris en encourageant Jeanne de Chantal à créer l’ordre des Visitandines. On s’aperçoit alors que l’Eglise, en voulant étendre son magistère sur la famille, donne aux femmes accès aux Ecritures et ainsi à une réflexion individuelle. La porte était ouverte pour une émancipation de la pensée.

- L’anatomie et encore plus la physiologie féminines sont encore entourées de mystères. Mais l’obstétrique devient un sujet scientifique : les matrones, leurs habitudes ancestrales et leurs « superstitieuses maximes » cèdent lentement le pas à des accoucheurs, certes encore très ignorants, mais qui observent, qui écrivent des traités, qui échangent des expériences. L’obstétrique est en marche.

- Le droit, en fait le droit romain, qui inspire les juristes du sud du royaume, et les coutumes du nord, un peu plus libérales font de la femme un sujet sous tutelle. Jeune fille, elle se trouve sous l’autorité parentale, épouse, sous celle de son mari ; seule la veuve dispose d’une certaine liberté, en matière de gestion de ses biens notamment.

Mais, les femmes ont en France et à Paris particulièrement des espaces de liberté, notamment des lieux où elles peuvent rencontrer des hommes « honnêtement » : les ruelles et les salons. La science traditionnelle de lettrés, fondée sur des écrits latins voire grecs, s’y trouve dévaluée au profit d'une culture plus accessible à ceux qui n'ont pas reçu cette formation classique donnée dans les collèges, les femmes et les « cavaliers » en particulier. Pour le maître à penser, c’est un public nouveau, souvent proche du pouvoir, qu’il faut séduire sans offusquer – être galant – qu’il faut instruire sans ennuyer – en honnête homme - .

(Madame de Rambouillet, dans le salon de laquelle se rendait la Marquise de Sévigné)

L'Education des filles

Mme de Sévigné plaça sa fille chez les visitandines en 1656. C’était alors une nouveauté pour une congrégation d’accepter des pensionnaires qui ne se destinaient pas à la vie religieuse. A la différence des collèges de garçons, l’enseignement n’était pas organisé en classes de même niveau. On se bornait à enseigner à lire, écrire, compter, manier l’aiguille, devenir une bonne chrétienne et une bonne mère de famille. Port Royal et plus tard Saint-Cyr ne faisaient pas exception ; l’objectif était de préparer des jeunes filles à leur vie de chrétiennes – ce qui impliquait la capacité à diffuser un message chrétien - , parfaitement maîtresses d’elles-mêmes et prêtes à s’adapter aux rapports sociaux – d’où l’enseignement des arts d’agrément, dans chant musique - et à la vie conjugale.

Les conseils d'une grand-mère

Vingt ans plus tard, le même problème se pose pour l’ainée des petites filles de la marquise que sa mère, avant un long séjour à Paris, décide de confier aux visitandines d’Aix. Mme de Sévigné trouve alors barbare de se séparer d’une enfant de 5 ans. En 1688, Mme de Grignan est déçue par le niveau de sa plus jeune fille Pauline qui a 13 ans, après un séjour de plusieurs années aux bernardines d’Aubenas. Elle se propose de la mettre aux visitandines. Mme de Sévigné l’en dissuade : « Ne croyez pas que qu’un couvent puisse redresser une éducation ni sur le sujet de la religion, que nos sœurs ne savent guère, ni sur les autres choses ». C’est une critique de l’enseignement donné dans les couvents : comment des religieuses retirées du monde pourraient-elles préparer des jeunes filles à une vie qu’elles ne connaissent pas et enseigner des matières qu’elles n’ont jamais apprises ? Et la marquise de proposer la solution : « Vous ferez bien mieux à Grignan, quand vous aurez le temps de vous appliquer. … Vous causerez avec elle. … Je suis persuadé que cela vaut mieux qu’un couvent». La grand-mère revient souvent sur ce point : « Entreprenez donc de lui parler raison et sans colère, sans la gronder, sans l’humilier, car cela révolte » ; « L’envie de vous plaire fera plus que toutes les gronderies ». En plus de la conversation, la lecture est indispensable, « Vous lui ferez lire de bons livres, l’Abbadie même puisqu’elle a de l’esprit ».

Une fin édifiante

La marquise meurt à Grignan, dans la spiritualité de Port Royal. 5 jours avant de rendre l'âme elle demande les derniers sacrements. Elle s'est totalement « convertie », c'est à dire tournée vers Dieu à l'exclusion de tous les attachements humains. Parlant d'un ami de Port Royal, mort en 1688: « c'est une chose délicieuse que de voir une mort où il n'est uniquement question que de Dieu, où les affaires temporelles et même les remèdes et l'espérance de guérir n'ont point de part ».

Et voici la conclusion de Robert Fries au sujet de cette femme en avance sur son temps: la Marquise de Sévigné:

La chance d’être femme

Si l’on s’en tient aux commentaires des Précieuses dont les valeurs ne sont pas si éloignées des nôtres et pour lesquelles Molière n’a pas été tendre, l’asservissement social et sexuel des femmes au XVIIème siècle est incompatible avec le bonheur. Pour Mlle de Scudéry, « On se marie pour haïr. C’est pour cela qu’il ne faut jamais qu’un véritable amant parle de mariage, parce qu’être amant c’est vouloir être aimé, et vouloir être mari, c’est vouloir être haï ». L’abbé de Pure met dans la bouche d’un de ses personnages : « Je fus une innocente victime sacrifiée à des motifs inconnus et à des obscurs intérêts de maison, mais sacrifiée comme l’esclave, liée, garrotée, … On m’enterre, ou plutôt on m’ensevelit toute vive dans le lit du fils d’Evandre ». Quant à la maternité, cette « hydropisie amoureuse », les Précieuses pour l’éviter, ont proposé que le mariage fût rompu d’office à la naissance du premier enfant, celui-ci étant laissé à la garde du père qui donnerait à la mère une prime en espèce.

Peut-on alors parler de « la chance d’être femme » ? Mme de Sévigné a eu la chance d’être riche, instruite, séduisante, d’appartenir à l’élite sociale et intellectuelle et de se trouver veuve, donc libre à vingt-cinq ans.

Madame de Sévigné a eu bien de la chance.

Voici maintenant le texte intégral de la conférence de Robert Fries , à ne pas manquer, cliquez sur le lien.

Madame de Sévigné, témoin de son temps.Une conférence de Robert Fries.

(Des commentaires sur le thème de l'article seraient les bienvenus, ils me montreraient que ce blog vous intéresse et ils me donneraient envie de continuer à l'alimenter .

Merci.)

6 commentaires

6 commentaires

-

-

Par Christaldesaintmarc le 22 Janvier 2012 à 06:30

Robert Fries, historien qui réside en Châtillonnais, a présenté le 16 janvier 2012, devant un public très intéressé, celui de l'Association Culturelle Châtillonnaise, son livre relatant les mémoires de Sir Edward Blount, mémoires traduites de l'anglais et annotées par ses soins.

Un livre extrêmement intéressant qu'on ne lâche pas avant d'avoir parcouru la dernière page...En effet ces mémoires écrites par Edward Blount, lorsqu'il était âgé de plus de 90 ans, nous offrent une vision passionnante de l'Angleterre du XIXème siècle, de la construction des premiers chemins de fer en France, de l'évolution de la Banque en Angleterre et en France, et surtout des réflexions de l'auteur sur la révolution de 1848 et de la Commune de Paris qu'il a vécues lors de ses séjours à Paris.

On trouve également dans le récit de la vie d'Edward Blount, de beaux portraits pleins de finesse de personnages célèbres tant anglais que français.

Robert Fries nous a fait découvrir les mémoires de Sir Edward Blount, à l'aide d'une promenade dans le temps (de 1830 à 1900), dans l'espace (en Angleterre, en France, en Italie).

Une promenade qu'il faut absolument compléter par la lecture de son ouvrage. Les mémoires si vivantes d'Edward Blount sont en effet annotées par Robert Fries, avec un luxe de détails historiques passionnants.

Le conférencier a complété son exposé avec la lecture de passages des mémoires d'Edward Blount...(j'indiquerai ces passages par leur foliotage)

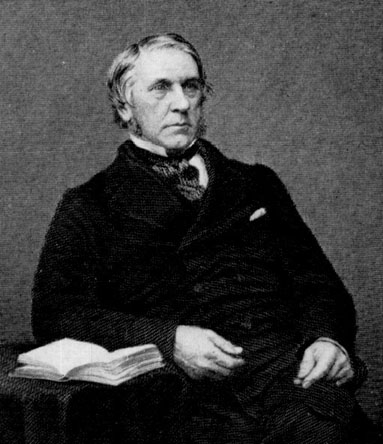

Voici le portrait d'Edward Blount qui naquit en 1809 à Rugely, dans le Staffordshire, dans une famille catholique , qui pratiquait donc "l'ancienne religion", puisque l'Angleterre est surtout anglicane. Edward milita d'ailleurs pour "l'émancipation" , c'est à dire le droit pour les catholiques d'accéder aux mêmes fonctions que les anglicans

Edward Blount fit ses études à Oscott, université catholique, où la vie était très dure, ses descriptions de la vie des élèves et de leur alimentation font froid dans le dos ! (p.90)

Sortant d'Oscott, il fit des "stages" à la banque irlandaise, au Home Office, à l'Ambassade de Paris et au Consulat à Rome. Il fréquenta les Salons où il rencontra des femmes de grand entregent, comme Lady Granville, Lady Holland et la Reine Hortense , mère de Napoléon III.

(Lady Holland)

(La Reine Hortense)

La vie d'Edward Blount fut bien remplie, il fit carrière dans la Banque, les chemins de fer, l'industrie et la Chambre de Commerce.

Il participa par exemple à la construction de la ligne de chemin de fer Paris-Rouen, première ligne française à grande distance.(p.103) Il s'agissait alors de rattraper le retard de la France sur l'Angleterre au sujet du rail.

Ci-dessous les deux tracés envisagés, c'est le second, qui suivait la vallée de la Seine qui fut retenu car il desservait de nombreuses villes.

Le financement de cette ligne fut celui-ci :

1/3 de capitaux anglais

1/3 de capitaux français

1/3 fournis par l'Etat Français.

C'est son ami Joseph Locke, ingénieur en chef , qui dirigea les travaux , il fit travailler dix mille ouvriers , des "navvies".(p.109 à 110)

(Joseph Locke)

Ci-dessous une locomotive Buddicom.

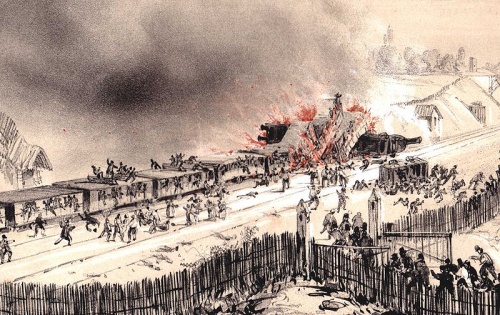

L'aventure du chemin de fer ne fut pas sans risques, un accident terrible, suivi d'un incendie, se produisit à Meudon le 8 mai 1842 , accident qui vit périr cinquante cinq personnes dont, entre autres, l'explorateur Jules Dumont d'Urville et sa famille ..Les wagons étaient à l'époque en bois et fermés ..de l'extérieur !

(L'accident ferroviaire de Meudon)

Les écrivains et les peintres , comme ci-dessous Monet,célébrèrent ce nouveau moyen de transport: Victor Hugo fut enthousiaste, Alfred de Vigny..un peu moins.

(La gare Saint-Lazare par Monet)

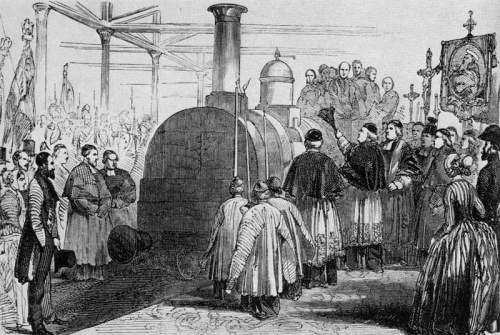

On baptisait les locomotives, comme ici au départ de l'inauguration de la ligne Paris-Le Hâvre, c'était, nous dit malicieusement Robert Fries, la réunion du piston et du goupillon !

Edward Blount fut aussi banquier.

Dans la banque de l'époque il y eut des visionnaires comme les frères Pereire, mais aussi des spéculateurs comme des Rothschild.

La "Haute Banque" était celle du négoce international, son activité consistait en traites,escompte, change, gestion de fortune, placement des emprunts d'Etat (bons du Trésor), investissements.

Les principaux banquiers de l'époque furent Hottinguer, Mallet, Sellières, Laffitte, Rothschild.

Dans les banques de dépôts on utilisait l'épargne publique pour financer le commerce (exemple: le CNEP) ou financer des investissements (exemple: le Crédit Mobilier) ou les deux (exemples: le Crédit Lyonnais, le CIC, la Société Générale)

Mais les faillites furent fréquentes.

(les frères Pereire)

(Charles Laffitte)

La carrière de Sir Edward Blount commença par "la petite porte", sa famille n'étant pas fortunée.(p.95 et 96) Il créa sa première banque avec son père, puis sa deuxième avec Charles Laffitte pour Paris-Rouen, banque qui fit faillite en 1848, puis sa troisième avec des associés anglais. Cette dernière fusionnera d'ailleurs plus tard avec la Société Générale.

La Révolution de 1848 fut caractérisée par l'aveuglement des politiques français, tel Guizot qui ne vit rien venir.(p.163)

(Guizot)

Notre héros, Edward, assista aux scènes d'horreur du 23 février 1848 (p.167), puis aux combats devant le Louvre. Les 23-26 juin, l'insurrection fut matée.

(la nuit du 23 février 1848)

Vingt deux ans plus tard, en 1870, Edward Blount fut encore présent lors du siège de Paris, où il eut vraiment peur de la "populace".(p.233) Flourens avait envahi l'Hôtel de Ville, on ne pouvait plus communiquer avec l'extérieur, sauf par envoi de courrier en ballon, ou par pigeons voyageurs souvent abattus par l'ennemi.

Le ravitaillement était aussi problématique, le menu ci-dessous montre que les convives mangeaient les animaux du zoo du Jardin des Plantes: éléphant, kangourou etc....Les plus humbles se contentaient de rats ...

A Paris , lors du siège de la ville et de la Commune , de nombreux britanniques , comme par exemple des "nurses", se trouvèrent pris au piège , le consulat de Grande Bretagne les aida , ainsi que Richard Wallace , qui soulagea leur misère.

(Richard Wallace)

Edward Blount possédait de nombreux réseaux , il se rendait à des "cercles" comme le Jockey-Club, le Cercle des Chemins de Fer, le Reform-Club, le Cercle de la Rue Royale.

(Le Cercle de la Rue Royale)

Edward fréquentait le Haut Clergé Catholique, mais il aimait aussi les travailleurs. Il conduisit lui-même une locomotive pour se rendre compte des dangers qu'encouraient les employés du Chemin de Fer.

De nombreux avantages furent donnés aux cheminots tant leur métier était à risques, c'est incroyable de voir, pour l'époque, la générosité qui exista à leur endroit ( p.138)

Il se lia avec Thomas Brassey, un entrepreneur en Travaux Publics, un homme honnête, travailleur, humain.(p.147 et 151)

(Thomas Brassey)

Il eut une relation mondaine avec le général Marquis de Gallifet, qui était le gendre de son associé Charles Laffitte, un homme de cheval (Edward adorait les courses de chevaux), un homme du monde, un soldat courageux dit-il.

Gallifet fut néanmoins surnommé "le bourreau de la Commune", ministre de la guerre en 1899, il participa à la révision du procès d'Alfred Dreyfus.

(le général Gallifet)

Sir Edward Blount avait des valeurs victoriennes, il eut des aléas dans sa carrière de banquier, mais il avait l'art de côtoyer les grands tout en s'intéressant aux pauvres, il pratiquait l'indifférence devant la mauvaise foi, c'était un homme tolérant.

C'est pourquoi la lecture de ses mémoires est si intéressante..

Alors pour en savoir plus, procurez vous le livre de Robert Fries !

Roberty Fries nous a dédicacé son ouvrage.

Il nous a précisé que deux exemplaires de "Des chemins de fer à la haute banque" sont présents à la Bibliothèque Municipale de Châtillon sur Seine, où vous pourrez les consulter.

Pour le plaisir , le texte du si beau poème de Ruydard Kipling "If" présenté par Robert Fries en anglais, et traduit par nos deux britanniques châtillonnais..texte qui correspond si bien à la personnalité de Sir Edward..

Je le publie en français !

Si tu peux voir détruit l’ouvrage de ta vie

Et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir,

Ou perdre en un seul coup le gain de cent parties

Sans un geste et sans un soupir ;

Si tu peux être amant sans être fou d’amour,

Si tu peux être fort sans cesser d’être tendre,

Et, te sentant haï, sans haïr à ton tour,

Pourtant lutter et te défendre

Si tu peux supporter d’entendre tes paroles

Travesties par des gueux pour exciter des sots,

Et d’entendre mentir sur toi leurs bouches folles

Sans mentir toi-même d’un mot

Si tu peux rester digne en étant populaire,

Si tu peux rester peuple en conseillant les rois,

Et si tu peux aimer tous tes amis en frère,

Sans qu’aucun d’eux soit tout pour toi

Si tu sais méditer, observer et connaître,

Sans jamais devenir sceptique ou destructeur,

Rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître,

Penser sans n’être qu’un penseur

Si tu peux être dur sans jamais être en rage,

Si tu peux être brave et jamais imprudent,

Si tu sais être bon, si tu sais être sage,

Sans être moral ni pédant

Si tu peux rencontrer Triomphe après Défaite

Et recevoir ces deux menteurs d’un même front,

Si tu peux conserver ton courage et ta tête

Quand tous les autres les perdront

Alors les Rois, les Dieux, la Chance et la Victoire

Seront à tout jamais tes esclaves soumis,

Et, ce qui vaut mieux que les Rois et la Gloire

Tu seras un homme, mon fils.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Christaldesaintmarc le 5 Avril 2012 à 06:30

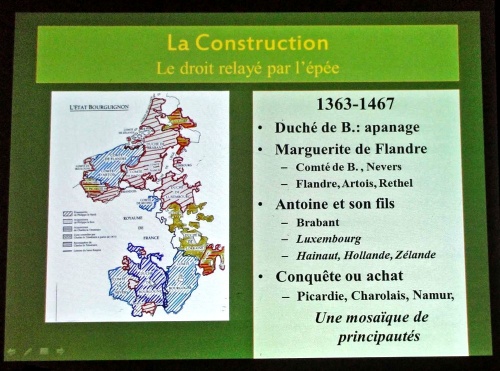

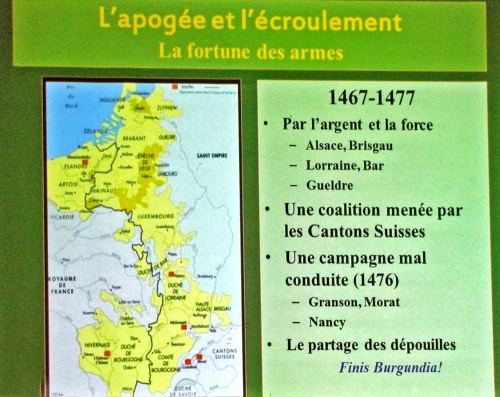

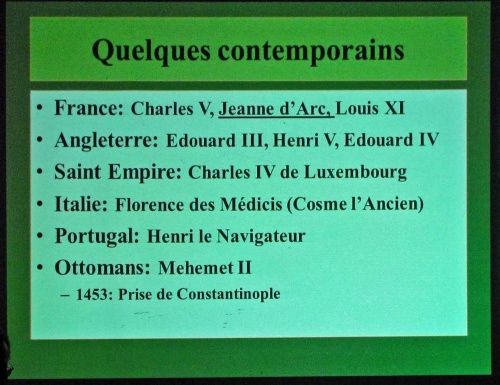

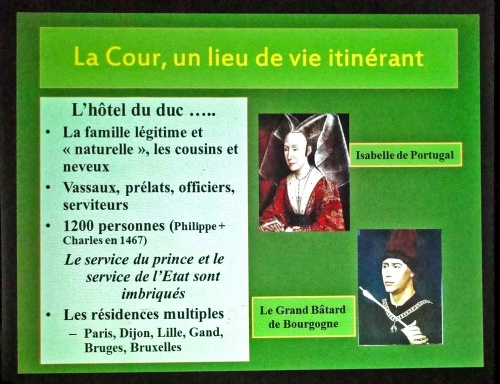

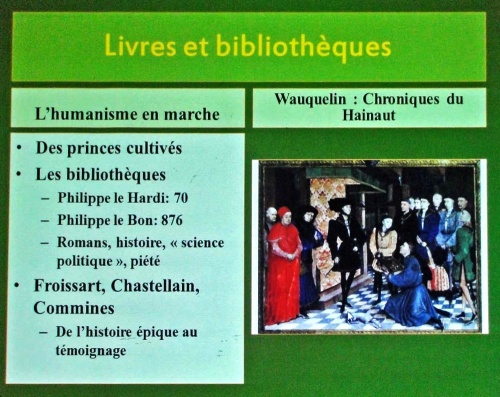

Robert Fries a présenté , dans le cadre de l'Association Culturelle Châtillonnaise, une très intéressante conférence sur les Grands Ducs d'Occident, c'est à dire les Ducs de Bourgogne.

"Les Grands Ducs de Bourgogne et leur cour" , un extraordinaire panorama de 1364 à 1477, aussi bien consacré aux Ducs eux-même, que sur ce qui se passait en France à cette époque.(la guerre de cent ans, entr'autres)

Voici les quatre grands Ducs qui régnèrent sur la Bourgogne au XIVème et au XVème siècle:

Leur rêve :

Leurs acquisitions au cours des temps :

Philippe le Hardi, fils de Jean le Bon, reçut la Bourgogne dont les anciens ducs étaient morts sans postérité.

A la bataille de Poitiers c'est lui qui disait à son père "Père gardez-vous à droite, Père, gardez-vous à gauche..."

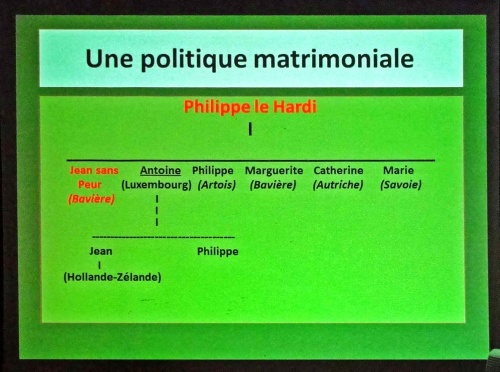

Philippe le Hardi (1342-1404) est le fils cadet du roi Jean le Bon. Il a gagné son surnom à la bataille de Poitiers. Il est le premier duc Valois de Bourgogne. C’est un homme intelligent qui voit loin. Trois aspects marquants dans sa politique

- C’est un prince français. Il aide son frère Charles V dans sa lutte contre les Anglais pour effacer les traces du traité de Brétigny. Plus tard, il est le premier au conseil du jeune Charles VI. Il lui trouve une épouse, Isabeau de Bavière.

- Après avoir maté la rébellion des villes de Flandre, il se montre un prince compréhensif et veille à maintenir des relations apaisées avec l’Angleterre qui conditionnent la prospérité de ces villes.

- Il amorce une politique matrimoniale qui fera de ses descendants les héritiers des principautés de la vallée du Rhin.

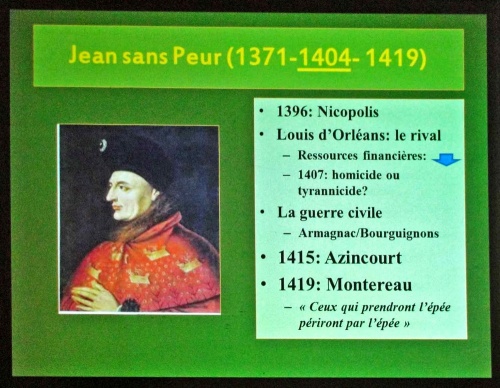

Jean sans Peur (1371-1419) doit son surnom à la bravoure dont il fit preuve lors du siège malheureux de Nicopolis (1396), à l’occasion d’une croisade contre les Ottomans. Sensible à la bonne gestion, il s’oppose à la prodigalité de la cour sous l’influence de Louis d’Orléans le jeune frère du roi fou Charles VI, qu’il fait assassiner en 1407. C’est le début de la guerre civile Armagnacs contre Bourguignons. Il louvoie entre Anglais et Français et se fait assassiner par un partisan armagnac en 1419.

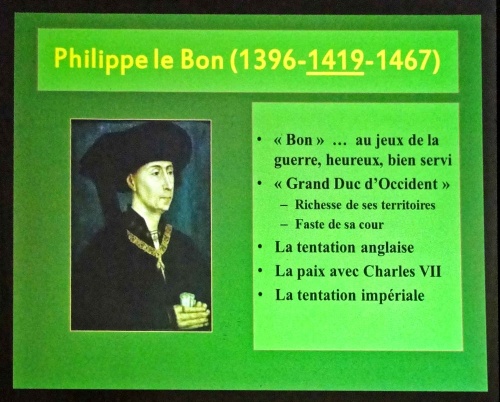

Philippe le Bon (1396-1467) est le grand prince de la dynastie. Après le meurtre de son père, il se tourne vers les Anglais et se désintéresse, un temps, des affaires de France. Déçu par l’alliance anglaise, il renoue avec Charles VII et signe la paix d’Arras (1435) qui marque la fin de la guerre civile. Charles VII a les mains libres pour achever la reconquête de son royaume. Sous son principat les héritages potentiels imaginés par son grand-père se réalisent. Il essaie de conquérir la Lorraine mais sans succès. Sans succès également, il essaie de transformer tout ou partie de ses possessions en royaume afin de se faire élire Roi des Romains, c'est-à-dire héritier de l’Empire. Son principat est marqué par un accroissement territorial considérable et par une vie de cour fastueuse. C’est un prince peu travailleur mais ouvert au compromis, que les événements ont servi (les héritages successifs) et qui a su se faire servir (Nicolas Rolin son chancelier par exemple).

Charles le Téméraire (1432-1477) réussit par les armes à conquérir la Lorraine (provisoirement), la Gueldre, l’Alsace et une partie de la rive droite du Rhin. Les possessions du duc sont alors d’un seul tenant. Mais cette puissance nouvelle coalise ses adversaires au sein de la Ligue de Constance où se retrouvent notamment les Cantons Suisses et le jeune duc de Lorraine. Louis XI devient son ennemi principal qui finance sans prendre part à la guerre. Charles épuise ses forces dans deux campagnes malheureuses contre les Cantons Suisses puis meurt dans une tentative hasardeuse de reconquête de la Lorraine.

- Philippe le Hardi épouse Marguerite de Flandre (1350-1405). Elle a 8 enfants, qui permettent une politique matrimoniale qui servira de modèle à ses descendants. Marguerite de Flandre, avait épousé en première noce son cousin Philippe de Rouvre, duc de Bourgogne. Marguerite, veuve à 11 ans, épousa en 1369 Philippe le Hardi. On lui doit le château de Germolles (près de Beaune), une de ses résidences favorites qui fut décoré par Sluter et Jean de Beaumetz. Son emblème était le chardon.

- Jean sans Peur épouse Marguerite de Bavière (1363-1423). Elle eut un fils et sept filles.

- Philippe le Bon se maria trois fois avec :

- Michelle de France (1395-1422), fille de Charles VI, fiancée à 7 ans et mariée à 14 ans (1409). Ils eurent une fille morte en bas âge.

- Bonne d’Artois (…-1425) dont il n’eut pas d’enfant. En première noce, elle avait épousé Philippe comte de Rethel, frère cadet de Jean sans Peur. Elle était donc la tante de son second mari !

- Isabelle de Portugal (1397-1471) épousée en 1430 dont il eut trois enfants dont un seul survécut, Charles le Téméraire. Femme intelligente et raffinée, elle eut un rôle politique en représentant son mari et en rassemblant des artistes autour d’elle. Sa mère Philippa de Lancastre était une sœur d’Henri IV d’Angleterre. Le prince portugais Henri le Navigateur était un de ses frères.

- Charles le Téméraire s’est marié trois fois avec :

- Catherine de France (1428-1446), fille de Charles VII. Elle a 12 ans quand elle se marie et son époux en a 7. Elle meurt à 17 ou 18 ans.

- Isabelle de Bourbon (1437-1465), cousine germaine de Charles le Téméraire. Elle se maria en 1454 et eut une fille Marie de Bourgogne.

- Marguerite d’York (1446-1503), sœur d’Edouard IV. Elle est la femme la plus élégante, la plus riche et la plus puissante d’Europe. Le faste de son mariage le 3 juillet 1468 à Bruges a marqué les esprits. Sans enfants, elle « adopte » sa belle fille Marie.

En plus des enfants légitimes, les ducs ont eu une nombreuse progéniture avec des maitresses variées. Philippe le Bon eut 26 enfants bâtards, dont deux évêques et Antoine le grand Bâtard de Bourgogne qui eut un rôle politique et militaire auprès de son demi frère Charles le Téméraire : il servit ensuite Louis XI dont il fut un conseiller écouté.

Un second cercle est constitué par les grands féodaux, qui souvent servent directement le duc en tant que chambellan et à qui des charges administratives ou militaires sont confiées. Parmi eux, des hommes des Bourgognes comme les Bauffrement, de Picardie et d’Artois, comme les Croy, de Hollande comme les Hoorne et Uutkerke.

La cour rassemble les dignitaires des grandes charges civiles et militaires de l’Etat en voie de construction. Par exemple celle de chancelier tenue sous Philippe le Bon pendant 40 ans par Nicolas Rolin (1376-1462). Egalement les chefs des armées, c'est-à-dire les maréchaux de chaque province. Le maréchal de Bourgogne, toujours choisi parmi la haute noblesse des deux Bourgognes, était nommé et révoqué par le duc, mais la charge était permanente. Dans les autres provinces, la charge était héréditaire mais la fonction honorifique.

En 1430, à l’occasion de son mariage avec Isabelle du Portugal, Philippe le Bon crée l’ordre de la Toison d’Or. C’est une réplique de l’ordre de la Jarretière créé par Edward III en 1348.

Pourquoi la Toison d’Or ? L’histoire de Jason et des Argonautes est bien connue des chevaliers du Moyen Age. Elle illustre le courage et le serment mené à bien ; il y a aussi l’aspect courtois : la dame Médée qui aide le héros, même si c’est en utilisant des sortilèges. Mais cette histoire est trop païenne. Alors on lui associe celle de Gédéon, un homme simple qui conduit les Juifs à la victoire contre les adversaires de Dieu, des mécréants.

C’est une confrérie de 24 chevaliers nobles et purs. Le but lointain est de préparer la croisade. C’est aussi une façon de rapprocher la grande noblesse du duc et d’affirmer son indépendance vis-à-vis du roi d’Angleterre et de France en 1430. Les statuts prévoient que les chevaliers de l’ordre ne peuvent se faire la guerre : ils doivent demander l’arbitrage du Grand Maitre, ce qui revient à donner un pouvoir nouveau au duc de Bourgogne sur des seigneurs qui ne sont pas ses vassaux et à qui il a conféré la distinction.

La mode semble commencer avec le XIVème siècle. Le vêtement des hommes et des femmes se différencie, ils sont ajustés et boutonnés ou lacés. Les hommes portent des robes courtes serrées à la taille ; leurs jambes sont découvertes ou couvertes de chausses. Les Femmes portent des robes somptueuses. Hommes et femmes portent des chaussures pointues et longues. Les coiffures sont imposantes. Les couleurs sont souvent vives et variées sur le même vêtement. Les croisés ont rapporté des teintures nouvelles d’Orient. Il s’agit d’étonner et de se distinguer. En revanche, Philippe le Bon est toujours vêtu de noir, comme le sera son arrière-arrière petit fils Charles le Quint.

La musique joue un rôle important à la cour de Bourgogne : Jean sans Peur joue de la flute et du rebec ; Philippe le Bon de la harpe ; Charles le Téméraire chantait mal mais composait d’assez jolies pièces. Philippe le Bon disposait de 4 trompettes de guerre et de 7 « menestriers ». Charles le Téméraire avait 12 trompettes et 10 ménétriers (6 hauts ; 4 bas). Charles le T avait également une musique sacrée : 40 chanteurs et des organistes.

- Hauts instruments : sonorité la plus forte : Tambour, nacaires (petites timbales ; instrument importé de Perse), sacqueboute (trombone), bombarde, cornemuse, trompette, cor et clairon.

- Bas instruments : flûte, harpe, luth vièle

L'Association Culturelle Châtillonnaise avait invité Bernard Pierrot, créateur des "Ménestriers", a venir nous présenter et nous faire écouter la musique que l'on interprétait à la cour des Ducs de Bourgogne.

Un peu de luth...

L'air très connu ""l'amour de moi" fut chanté avec beaucoup de talent, par Jean-François Simon...

Robert Fries a eu l'extrême genntillesse de me donner le texte de sa conférence, j'en ai d'ailleurs reproduit quelques extraits (en bleu) sous les diapos. Merci à lui .

Ce texte est évidemment passionnant et extrêmement bien documenté, pour le lire cliquez sur le lien :

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Christaldesaintmarc le 26 Janvier 2013 à 05:55

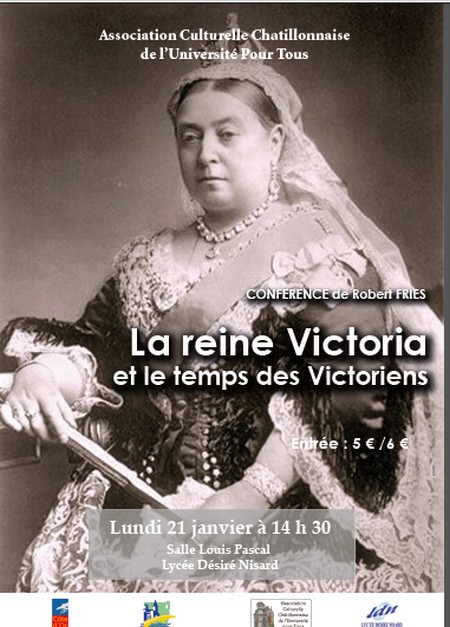

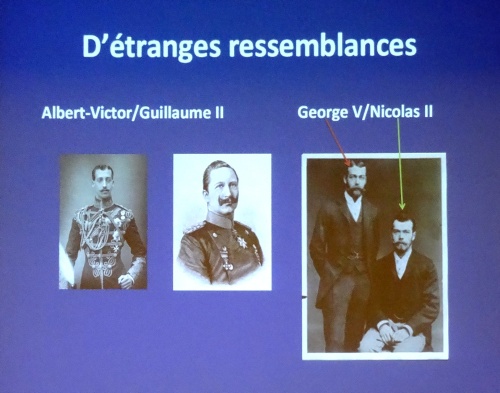

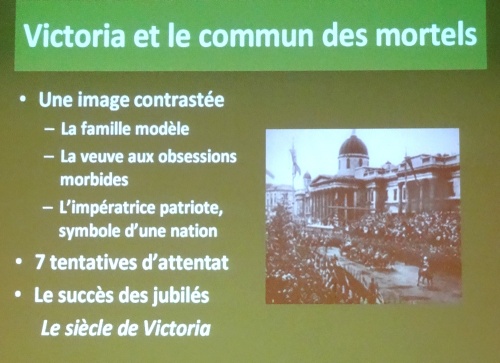

En 2012, la monarchie anglaise a été à l'honneur dans les médias: mariage princier, jubilé de diamant de la reine Elizabeth II et Jeux Olympiques. Autant d'événements qui rappellent ceux qui marquèrent le règne de Victoria, bisaïeule de l'actuelle reine d'Angleterre.

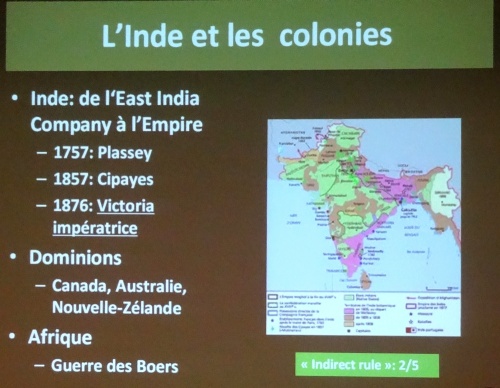

Aussi Robert Fries s'est proposé de revenir sur le personnage de la reine Victoria, Impératrice des Indes et "grand-mère de l'Europe", de ses têtes couronnées à tout le moins, qui règnait, sans la gouverner, sur la super puissance du moment et qui a donné son nom, pas à un siècle comme Louis XIV, mais à des valeurs et des comportements qui imprègnent encore notre époque.

Robert Fries nous a présenté une conférence très documentée et magnifiquement illustrée.

Le texte intégral de son exposé sera visible en document joint en bas de page.

La Reine Victoria n'avait aucune raison de monter sur le trône d'Angleterre. Ce fut par un concours de circonstances extraordinaires qu'elle y parvint.

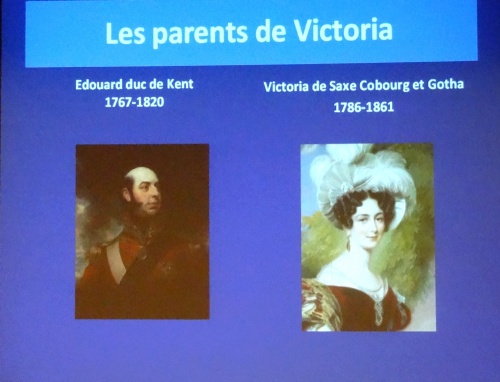

Victoria était la fille du prince Edouard Auguste de Kent et de Strathearn, le quatrième fils du roi Georges III.

Le duc et le roi moururent en 1820 et Victoria fut élevée par sa mère d'origine allemande, la princesse Victoria de Saxe-Cobourg-Saalfeld.

Elle monta sur le trône à l'âge de 18 ans après que les trois frères aînés de son père moururent sans enfants légitimes

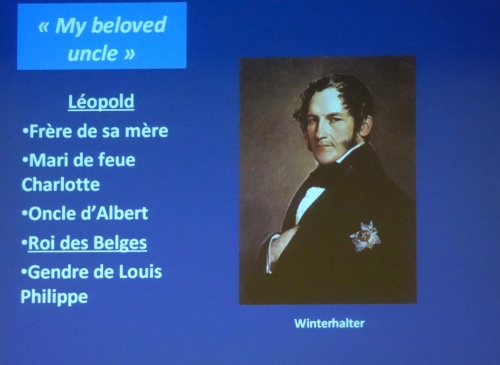

Elle adorait son oncle Leopold, roi des Belges, homme de beaucoup de charme, dont elle s'inspira des idées.

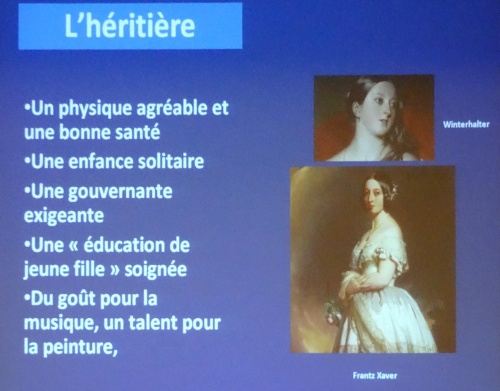

Victoria, devenue reine, étonnera par sa capacité à s'exprimer, son aisance devant ceux qui composeront son conseil privé, son goût du travail.

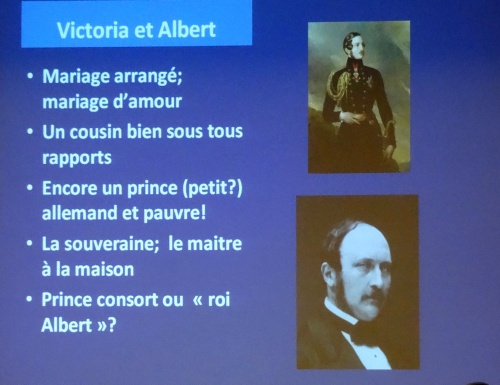

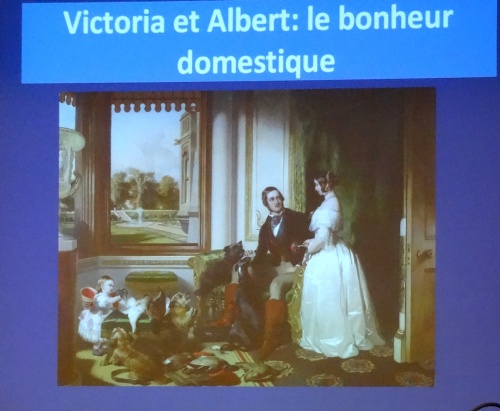

Victoria épousa son cousin le prince Albert de Saxe-Cobourg-Gotha en 1840, un mariage arrangé qui devint un mariage d'amour.

Le prince Albert s'occupa parfaitement de la "nursery", donnant une très bonne éducation à ses enfants. Il s'entendit très bien avec Peel et eut une très bonne réputation auprès des parlementaires. Victoria s'appuya beaucoup sur lui pour règner.

Victoria et Albert eurent neuf enfants. Pour les deux derniers Victoria accoucha sous chloroforme, ce qui était une avancée pour l'époque.

Elle fut très sévère avec le frivole Prince de Galles, l'accusant même d'avoir hâté la mort d'Albert, elle fut aussi un peu jalouse de sa fille aînée Vicky qui épousa l'empereur d'Allemagne.

Victoria s'entendit très bien avec les souverains français qu'elle appelait ses "frères", Louis Philippe et Napoléon III.

La France était à cette époque un marché captif pour l'Angleterre. Cependant des divergences entre les deux pays existaient sur la colonisation.

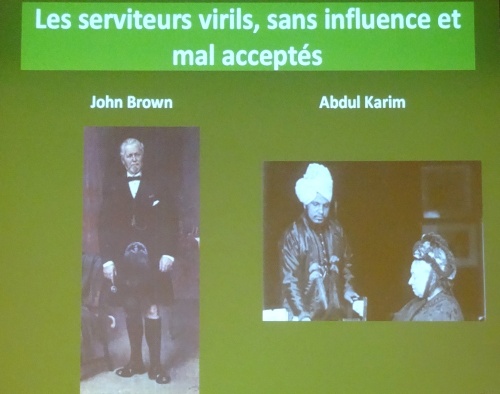

Ses relations avec ses serviteurs John Brown et Abdul Karim firent jaser...

Cliquez sur le lien ci-dessous pour avoir accès à la conférence intégrale de Robert Fries sur la Reine Victoria et les Victoriens:

Victoria et le temps des Victoriens, une conférence de Robert Fries

Merci à lui pour cette si belle conférence et le don de son texte.

(Des commentaires sur le thème de l'article seront les bienvenus, ils me montreront que ce blog vous intéresse et ils me donneront envie de continuer à l'alimenter .

Merci.)

votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

en Bourgogne