-

Par Christaldesaintmarc le 3 Février 2020 à 06:00

Robert Fries a présenté, pour l'Association Culturelle Châtillonnaise une conférence sur la période qui a succédé à la Grande Guerre, de 1919-1939 . Ces années furent vingt ans de trêve en Europe. Celle-ci devint une Europe démocratique passant de l’affrontement à l’apaisement.

Robert Fries a offert de partager son savoir et a donné généreusement aux personnes intéressées, son texte passionnant. Il m'a permis de le publier, mais comme il est très long, je le ferai paraître en plusieurs fois, pendant huit lundis.

Écoutons-le :

PREMIÈRE PARTIE

A la fin de l’année 2018, quand la Présidente de l'Association Culturelle Châtillonnaise-Université pour Tous, m’a demandé de proposer un sujet de conférence, j’ai tout de suite songé, dans la foulée de la célébration du centenaire de l’armistice, à quelque chose sur l’après Grande -Guerre.

Cela s’est appelé 1919-1939, vingt ans de trêve en Europe. Même en se limitant à ce que je traite volontiers devant vous, à savoir les aspects géopolitiques et économiques d’une période, je me suis vite rendu compte que la matière était trop abondante.

Il fallait donc couper la période en deux, à tout le moins. Or, ce n’est pas si difficile : les historiens britanniques distinguent volontiers la première décennie 19-29 sous le terme : « goldentwenties[1] ».

Pour nous français, ce sont les « Années folles ».

Pour la décennie suivante on parle de « hungry thirties », ce qui serait les « Années de famine ».

J’ai retenu cette distinction. D’où le titre d’aujourd’hui :

L’Europe démocratique : de l’affrontement à l’apaisement 1919-1929.

1929 est une date charnière : c’est « La Crise », déclenchée le jeudi 24 octobre 1929 par l’effondrement de la bourse de New-York.

La bourse de New-York a mis le feu à la poudre, alors qu’en Europe la situation semble plutôt bien orientée.

Même ramenée à 10 ans, c’est une période foisonnante au plan politique et géopolitique.

Ce l’est aussi au plan social – les syndicats – au plan sociétal – la place des femmes - au plan culturel – les sciences, la musique, la peinture, la littérature, etc.

Je me contenterai des aspects politiques et géopolitiques, au grand dam de certaines et certains. Pardon.

Le 11 novembre l’armistice est signé.

Ce n’est pas une capitulation.

Il sera renouvelé 3 fois (décembre, janvier, février) la dernière fois pour une durée indéterminée.

Les négociations s’engagent sur la base des 14 points de Wilson[2]. Notons que ces négociations se déroulent entre les vainqueurs uniquement.

Les vaincus n’auront pratiquement pas voix au chapitre. C’est le Diktat de Versailles.

Ces 14 points seront repris dans l’esprit et les termes du traité.

Ils définissent une Europe nouvelle dans ses composants - de nouveaux Etats, de nouvelles frontières –et des règles sensées lui apporter paix et prospérité.

Ces 14 points vont me servir de guide pour l’exposé. J’en ai regroupé certains par souci de clarté.

- Suppression des barrières économiques; liberté de navigation ; prise en compte des intérêts des populations coloniales ; autonomie des peuples non-turcs de l’Empire Ottoman. Ces points ne seront pas évoqués dans ce qui suit.

- Retour de l’Alsace Lorraine à la France

- Réorganisation de la Mitteleuropa. Libération des territoires occupés par les armées allemande (France, Belgique, Russie, Balkans, Roumanie). Autonomie des peuples relevant de l’Autriche-Hongrie. Création d’une Pologne indépendante avec accès à la mer

- Rectification des frontières italiennes

- Sécurité collective.

- Echange de garanties concernant les frontières

- Réduction des armements.

- Fin de la diplomatie secrète

- Création de la Société des Nations chargée de régler les différends par arbitrage.

Ces orientations sont marquées au sceau

- Du libéralisme économique : libre circulation des produits

- Du libéralisme politique :le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ; la démocratie parlementaire

- De la morale : le droit est au service de la paix.

En jouant sur le sens du mot candid/candide en Anglais (honnête) et en Français (innocent, niais), Clemenceau traitera Wilson de candid.

[1]On parlera aussi des « roaring twenties » et … « gay twenties ».Le monde a changé ; le XXème siècle commence en 1918.

[2]Ces 14 points avaient été exposés par Wilson devant le congrès des Etats Unis le 8 janvier 1918.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Christaldesaintmarc le 10 Février 2020 à 06:00

SECONDE PARTIE :

Début 1919, en France, que se passe-t-il ?

C’est la joie des retrouvailles. C’est la célébration des héros. Cela n’a qu’un temps.

C’est l’impossibilité pour les revenants de raconter l’enfer, avec un sentiment de culpabilité d’en être sorti vivants. C’est la difficulté de se réadapter à la vie d’avant ou plutôt à ce qu’est devenue la vie d’avant.

Le Collier rouge de Jean-Christophe Ruffin en donne une subtile évocation.

Les négociations du traité de paix commencent avec l’arrivée de Wilson le 14 décembre 1918.

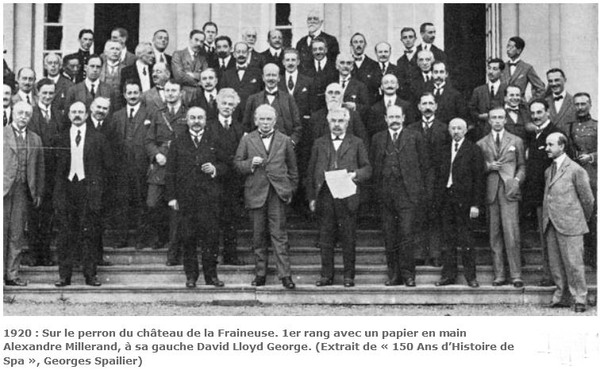

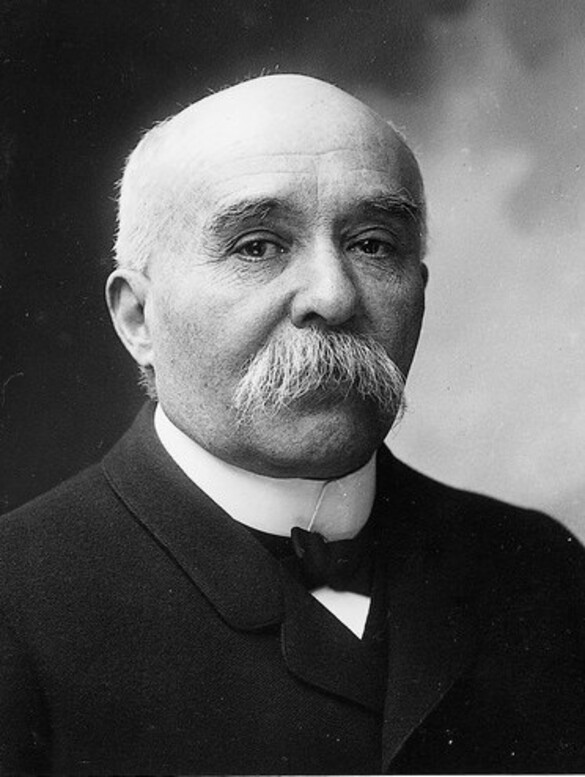

Elles se déroulent à quatre : Clemenceau, Lloyd George, Orlando et Wilson.

- Wilson c’est l’honnête courtier. Il n’a aucune revendication particulière, si ce n’est se débarrasser du régime impérial prussien et faire régner la paix en mettant en œuvre ses 14 points.

- Il craint le développement du bolchévisme en Europe.

- La Société des Nations apportera une solution durable aux problèmes présents et à venir.

- Clemenceau pense d’abord à la sécurité de la France.

- Il se rappelle 1870. Les frontières doivent être sûres et garanties.

- L’Allemagne doit être affaiblie et désarmée.

- Foch propose de petits Etats tampons sur la rive gauche du Rhin, avec des têtes de ponts de l’autre côté, comme au temps de Louis XIV.

- On aura une zone démilitarisée pour un temps limité et des réparations dont nous reparlerons. Clemenceau ne croit pas à l’extension du bolchévisme.

- Lloyd George pense à la flotte britannique qui doit conserver la maîtrise des mers.

- Il pense à l’Empire auquel il ne s’agit pas de donner des idées subversives.

- Il y a aussi les veuves et les invalides de guerre dont il faut financer les pensions.

- Il faut rembourser les dettes de guerre vis-à-vis des Etats-Unis. Les réparations seront là pour ça. Mais elles ne doivent pas être trop dures pour que l’Allemagne puise se redresser, continuer à commercer avec la Grande-Bretagne et servir de contrepoids à la France dont on craint les tentations hégémoniques.

- Il redoute le bolchévisme.

- Orlando pense aux promesses qui lui ont été faites en 1915 : la Dalmatie, Fiume, l’Istrie, le Trentin, le Tyrol.

- Il a besoin des réparations. Clemenceau n’a pas de sympathie pour Orlando. Il ne le soutiendra pas.

Le traité :

- Déclare les Empires centraux responsables de la guerre

- Dresse les grandes lignes de la réorganisation territoriale de l’Europe centrale

- Prévoit l’occupation temporaire de la rive gauche du Rhin et des réparations à la charge des vaincus qui financeront les reconstructions, mais également le coût des pensions de guerre (veuves et invalides) et l’entretien des troupes d’occupation.

Quant à la partie allemande, elle n’est pas partie prenante à la négociation, ce qui ne correspond pas aux usages.

Le 7 mai 1919, Clemenceau présente à la délégation allemande le texte du traité. Il n’y aura pas de négociation orale. Les Allemands peuvent faire des observations par écrit.

Le Comte Ulrich von Brockdorff-Rantzau, ministre des Affaires étrangères de la République de Weimar, qui dirige la délégation allemande[1]prononce un discours dont l’acrimonie traduit ses sentiments...

« ….. Nous savons que la force des armées allemandes est brisée. Nous connaissons l’intensité de la haine qui nous confronte et nous avons entendu l’exigence passionnée des vainqueurs, selon laquelle, comme vaincus, nous serons obligés de payer, et comme coupables, nous serons punis[2] ».

Les traités sont signés : Versailles (28.6.19) avec l’Allemagne, Saint-Germain (10.9.19) avec l’Autriche, Trianon (14.6.20) avec la Hongrie, Sèvres (10.8.20) avec l’Empire Ottoman, Neuilly (27.11.1919) avec la Bulgarie.

Les Etats-Unis ne ratifieront pas le traité de Versailles, la majorité républicaine[3] étant hostile à une trop grande participation aux affaires européennes.

En 1921, les Etats-Unis signent une paix séparée à Berlin le 25 août 1921.

La France célèbre la victoire ; elle a récupéré l’Alsace Lorraine.

L’Alsace Lorraine redevient française : le malaise alsacien.

L’armée française prend possession de l’Alsace entre le 17 et le 26 novembre. Elle est accueillie avec un enthousiasme manifeste, pour partie spontané, pour partie organisé.

En fait les Français « de l’intérieur » et en particulier les militaires ne connaissent rien aux particularismes alsaciens. Les erreurs et maladresses seront multiples.

Après 47 ans d’administration allemande, l’imprégnation allemande est considérable.

De plus l’Allemagne a une organisation fédérale décentralisée et ne connait pas le jacobinisme parisien.

Premier signe, une partie importante de la population, surtout dans les campagnes ne parle pas français, mais Allemand et surtout Alsacien.

Cela n’empêche pas ces Alsaciens non francophones d’être francophiles. Les points de frictions et d’exaspération mutuelle sont nombreux. En voici quelques-uns :

- La langue : le Français devient sans transition la seule langue officielle. 3,8% des Bas-Rhinois parlent français ; 6,1% des Haut-Rhinois.

- Les églises administrées dans le cadre d’un concordat à la différence de de la France depuis 1905. Le concordat est maintenu.

- Herriot essaie, un temps, d’imposer la séparation de l’Eglise et de l’Etat. Il y renonce.

- L’école laïque pose également un problème. En Alsace l’école primaire est confessionnelle (catholique, réformée, luthérienne et israélite) ; l’enseignement religieux est obligatoire dans le secondaire.

- Un « triage » des citoyens est mis en place afin de se séparer des germanophiles. 110.000 citoyens allemands, appelés Vieux Allemands, sont expulsés sans beaucoup de ménagements.

- Parmi les personnes expulsées de nombreux fonctionnaires qui seront remplacés par des fonctionnaires venus de « l’intérieur » peu formés à la situation locale.

- Les Résidents d’Alsace reçoivent des cartes d’identité prévoyant quatre catégories de citoyens :

-

- A : Français

- B : Un des ascendants n’est pas français

- C : Les deux parents sont nés dans un pays allié ou neutre

- D : Emigré venu d’Allemagne ou de ses alliés. Les titulaires d’une carte D doivent demander un permis de circulation pour exercer leur activité professionnelle.

- Le retour des combattants qu’il s’agisse de soldats de l’armée impériale ou de volontaires dans l’armée française.

- Au plan économique le marché allemand est désormais d’accès plus difficile pour les entreprises alsaciennes. En fait une franchise en faveur des entreprises alsaciennes est mise en place pendant 5 ans. Elles doivent s’adapter au marché français. Nombre d’entreprises françaises redoutent la concurrence alsacienne

- Les régimes de retraite et d’assurance maladie étaient plus favorables sous le régime allemand.

- Sous le régime allemand, dans la tradition d’un Etat fédéral, beaucoup de décisions étaient prises au niveau local par un parlement élu au suffrage universel et un gouvernement qui en était l’émanation.

- C’est entre autres le cas du budget. Paris et notamment Clemenceau veulent départementaliser l’Alsace-Lorraine.

En dépit des avertissements des députés alsaciens à la Chambre des Députés française, notamment ceux du pasteur Charles Scheer[4]

(1921) qui prône la confiance dans la francophilie sincère des Alsaciens et la patience, nombre de vexations inutiles doivent être subies par la population locale.

En 1924, avec l’arrivée du cartel des gauches, un parti autonomiste est créé.

Sans doute faut-il attendre la fin de la seconde Guerre Mondiale pour qu’on ne parle plus de malaise alsacien, mais les particularismes demeurent.

[1]Pour la signature du traité le 28 juin, il est remplacé par Herman Muller à la suite d’un changement ministériel. Le traité est accepté à l’exception des articles 231 et 227 qui établissent la responsabilité des Empires centraux. Sous la menace de reprise des hostilités les Allemands sont contraints d’accepter le traité de manière inconditionnelle.

[2]Jean-Baptiste Duroselle, Clemenceau, France Loisirs, 1988, p. 759.

[3]En novembre 1920, le républicain Warren Harding est élu président des Etats-Unis.

[4]Charles Scheer (1971-1936), pasteur puis député de Mulhouse de 1919 à 1929 (bloc national).

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Christaldesaintmarc le 17 Février 2020 à 06:00

TROISIÈME PARTIE

Réorganisation de la Mitteleuropa.

De nouveaux Etats dans de nouvelles frontières : écarter les extrêmes, vivre la démocratie, gérer les différences.

Quand les soldats rentrent chez eux, surtout ceux qui ont combattu sur les fronts de l’est, beaucoup ont en tête un nouveau modèle de société : la république des soviets qui trouve son origine dans des conseils de soldats et d’ouvriers.

C’est ressenti comme un vrai danger chez les vainqueurs animés par une idéologie démocratique et libérale.

L’Europe aurait pu basculer du côté du collectivisme.

Les débuts difficiles de la République de Weimar (Allemagne).

Berlin, la révolution spartakiste (1919), le putsch de Kapp (1920).

L’année 1918 est marquée par un mécontentement général, des grèves violentes et des mouvements insurrectionnels accompagnés par l’élection de conseils d’ouvriers et de soldats[1].

La mutinerie des marins de Kiel qui refusent de participer à un baroud d’honneur contre la Royal Navy met le feu aux poudres (30 octobre).

Après des manifestations violentes où mutins de la marine et ouvriers des arsenaux s’opposent aux forces chargées du maintien de l’ordre (7 morts et 29 blessés), la ville de Kiel tombe entre les mains des insurgés.

Le mouvement se propage dans d’autres villes où des conseils de soldats et d’ouvriers[2] sont créés dans toute l’Allemagne du nord-ouest.

Le 7 novembre, la république est proclamée en Bavière.

Le 8 novembre la révolution gagne la Saxe, la Hesse et le Wurtemberg. Les princes abdiquent, suivis le 9 novembre par l’empereur Guillaume II[3]

qui se réfugie aux Pays-Bas tandis que le chancelier, Prince Max de Bade abandonne le pouvoir au chef du parti socialiste (SPD) Friedrich Ebert (1871-1925).

Le même jour, Philip Scheidemann(1865-1939)...

...proclame la « Première République de Weimar » du balcon du Reichstag, alors que le même jour Liebknecht proclame la République libre socialiste du balcon du Château de Berlin.

Les socialistes qui disposent du pouvoir sont divisés en :

- Le SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) bien que marxiste à l’origine est désormais réformateur. Ses chefs veulent que le peuple élise une assemblée constituante.

- L’USPD (Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands) indépendant car pacifiste ; opposé à la guerre, plus à gauche, comprend des réformistes et des révolutionnaires. Au sein de l’USPD, les Spartakistes veulent installer une dictature du prolétariat, à l’image des bolchevicks, le pouvoir étant exercé par des conseils d’ouvriers et de soldats.

Le gouvernement provisoire qui prend le nom de "Conseil des Commissaires du Peuple" comprend des membres du SPD et de l’USPD. Les spartakistes n’en font pas partie.

Il prend rapidement des décisions populaires : suffrage universel en Prusse, fin de l’état de siège, droit de réunion et d’association, signature de l’armistice.

Ebert son président refuse l’aide alimentaire de Lénine mais négocie avec les Américains.

Hindenburg promet l’aide de l’armée pour réprimer les insurrections spartakistes possibles.

Le ralliement de l’armée au nouveau gouvernement rassure les classes moyennes.

Cet accord sera plus tard considéré comme une trahison de la part d’Ebert.

Le Congrès national des conseils d’ouvriers et de soldats décide le 16 décembre de se rallier à la proposition des réformistes qui consiste à faire élire par le peuple une assemblée constituante. L’élection est prévue en janvier 1919.

En décembre des combats sanglants entre marins acquis aux révolutionnaires et troupes régulières, assistées de « corps francs ».

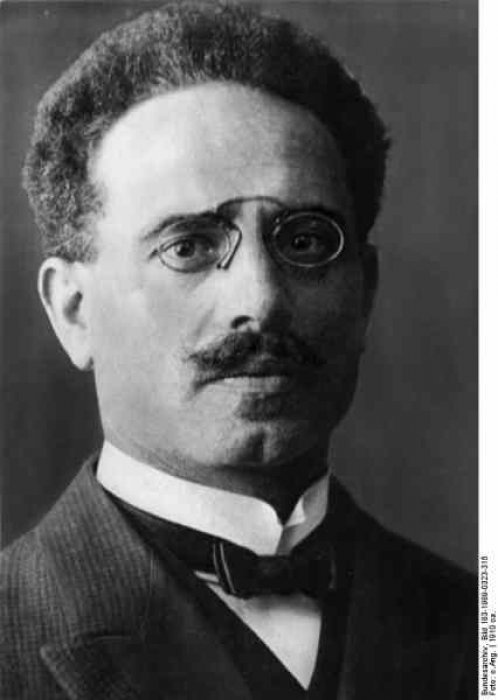

Ier janvier 1919 : création du Parti Communiste d’Allemagne (KPD). Le KPD, contre l’avis de Rosa Luxembourg décide de boycotter les élections de la constituante.

Début janvier, des manifestations conduisent à l’occupation par les KPD et les Spartakistes de journaux et de bâtiments publics.

Le 12 janvier, les insurgés sont écrasés. Le 16, Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, les leaders du mouvement spartakiste sont arrêtés et assassinés par des militaires.

Les militaires criminels seront condamnés à des peines légères par un tribunal militaire.

Le 19 janvier 1919 l’assemblée constituante est élue. La gauche n’a pas eu le temps de s’organiser.

La majorité est constituée du SPD (45% des suffrages), le parti démocrate (droite libérale avec Stresemann) et le Zentrum (catholique), les partis majoritaires de l’ancien Reichstag.

Ebert est élu président de la nouvelle république.

La nouvelle assemblée constituante se réunit à Weimar pour éviter le climat insurrectionnel de Berlin.

La nouvelle constitution est adoptée le 31 juillet 1919.

La République des Conseils de Bavière.

A Munich, comme dans d’autres villes, des conseils de soldats et d’ouvriers se sont formés.

Le 7 novembre, à l’occasion d’une manifestation en faveur de la paix, Kurt Eisner, membre de l’USPD, juif et pacifiste, incite les manifestants à se rendre maitre des administrations.

Les troupes ne réagissent pas et l’opération réussit facilement. Le roi Louis III (Wittelsbach) s’enfuit.

Un conseil de soldats et d’ouvriers confie le pouvoir à Karl Eisner.

Le « gouvernement » d’Eisner, peu compétent, ne parvient pas à ramener le calme et à assurer le ravitaillement des villes et notamment de Munich.

Il est désavoué lors des élections du Landtag le 12 février 1919. Le SPD y dispose d’une majorité et nomme un nouveau président, Johannes Hoffmann .

Suit une période confuse et violente où Conseils d’ouvriers et Landtag s’efforcent d’agir en tant qu’autorité légitime.

Eisner est assassiné le 21 février.

Début mars, le Landtag nomme Johannes Hoffmann comme chef du gouvernement. Celui-ci ne réussit pas à rétablir l’ordre.

Début avril, galvanisés par l’annonce de la création d’une République des Conseils en Hongrie, les conseils d’ouvriers et de soldats d’Augsbourg et de Munich proclament alors la République des Conseils de Bavière.

A sa tête, Ernst Troller, poète de 25 ans. Rapidement le groupe d’amateurs qui l’entoure perd toute crédibilité.

Après des heurts sanglants avec des troupes relevant du gouvernement de Hoffmann, des membres du KPD (Communistes) prennent le pouvoir avec à leur tête deux russes juifs : Eugen Leviné et Max Levien (13 avril).

Le parti communiste tout nouveau ne dispose que de très peu de membres et n’a aucun soutien auprès de la population rurale et peu de la population urbaine.

Munich est sans autorité. Le pillage et le désordre y règnent.

Le 23 avril les troupes gouvernementales se lancent à l’assaut de Munich. Les combats durent jusqu’au 3 mai.

Bilan de l’opération : entre 600 (estimation officielle) et 1200 victimes.

Eisner est assassiné ; Leviné est fusillé début mai ; Troller après quelques années en prison s’exile aux USA où il poursuit une carrière d’auteur de théâtre et se suicide en 1941 ; Levien se réfugie en URSS où il est liquidé au moment des purges.

L’aventure de la République des Conseils de Bavière dirigée en grande partie par des intellectuels juifs a contribué à accréditer la thèse du coup de poignard dans le dos et à développer l’antisémitisme.

Conseil de soldats et d’ouvriers de Strasbourg.

Un conseil d’ouvriers et de soldats est créé à Strasbourg début novembre 1918.

Du 9 au 20 novembre un comité révolutionnaire siège au Palais de Justice.

Le 13 novembre le drapeau rouge flotte sur la cathédrale. Pour la plupart, le mouvement est une mascarade.

Le 20 novembre les troupes françaises entrent dans la ville et mettent fin à cette situation révolutionnaire.

Les tentatives de coups d’Etat nationalistes.

Le gouvernement de Ebert[4] fait face à une situation difficile.

Le peuple allemand n’a pas l’impression d’avoir été battu.

Les troupes sont rentrées dans leurs casernes avec leurs armes et en ordre.

Les conditions du traité sont sévères. La signature de l’armistice est le fruit d’un coup de poignard dans le dos dont les partis de gauche et les juifs sont les responsables.

Des mouvements nationalistes appuyés sur des forces paramilitaires bénéficiant du concours plus ou moins affiché de l’armée, tentent de prendre le pouvoir par la force. La première tentative de cet ordre est le putsch de Kapp.

Le putsch de Kapp (mars 1920) à Berlin

En mars 1920, à l’initiative du député au Reichstag Wolfgang Kapp(1858-1922) :

appartenant au parti de la patrie (Deutsche Vaterlandspartei ) et du général von Lüttwitz :

un coup d’Etat est monté avec le concours d’un corps franc, le II-Marine Brigade[5].

Le 13 mars le corps franc entre dans Berlin et occupe les bâtiments gouvernementaux.

Le gouvernement d’Ebert s’enfuit à Dresde. Le chef de la Reichswehr refuse de faire tirer sur les membres du corps franc.

A la demande du gouvernement une grève générale est lancée par les syndicats et les partis de gauche.

En 4 jours, la grève désorganise le pays. La bourgeoisie et les milieux d’affaires ne soutiennent pas les insurgés et la Reichsbank refuse de financer les troupes rebelles.

Kapp doit s’enfuir, le général von Lüttwitz également. Les mutins seront jugés et amnistiés (août 1924).

D’autres insurrections nationalistes liées à l’occupation de la Rhénanie ou de la Ruhr auront lieu au cours des années suivantes, notamment le putsch raté d’Hitler en novembre 1923 à Munich.

Ce point sera abordé ultérieurement dans le chapitre portant sur les relations franco-allemandes.

[1]Arbeiter und Soldatenräte.

[2]A la différence de ce qui s’était passé en Russie, ces conseils ne sont pas dominés par le parti communiste qui n’existe pas encore.

[3]Guillaume II (1859-1941)

[4]Friedrich Ebert (1871-1925) est issu d’un milieu modeste. Son père est tailleur ; lui-même est un temps bourrelier. Il fait toute sa carrière au SPD dont il devient le chef en 1913. Il est opposé à toute révolution mais croit au réformisme. Il entretient des relations étroites avec le grand état-major. Elu président de la République en 1919, il le restera jusqu’à la fin de sa vie. Son successeur est le maréchal Hindenburg.

[5]Ce corps- franc avait vu le jour au moment des mutinerie de Kiel. Des officiers de marine avaient constitué une petite unité qui s’est opposée les armes à la main aux mutins. Par la suite de nombreux volontaires l’ont rejointe. Les alliés demandent la dissolution de cette unité. Le gouvernement Accepte. Cela déclenche la tentative de Putsch. La brigade est dissoute à la suite du putsch manqué de Kapp.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Christaldesaintmarc le 24 Février 2020 à 06:00

QUATRIÈME PARTIE

De nouveaux Etats dans de nouvelles frontières

Les nouveaux Etats créés par les traités mettant fin à la guerre mondiale, et censés devenir rapidement des démocraties parlementaires vont tous se heurter à des problèmes plus ou moins semblables :

- Frontières imposées, mal commodes, contestées (Pologne, Autriche, Hongrie, Tchécoslovaquie) conduisant à des combats courts mais sanglants. « La guerre des géants étant terminée, celles des pygmées commencèrent » (Churchill).

- Existence de minorités turbulentes, parfois plus instruites et ouvertes au changement que la majorité de la population. Parmi ces minorités une élite juive, souvent socialiste ou communiste, qui focalise toutes les frustrations (Autriche, Pologne, Hongrie)

- Une fracture politique entre les villes et les campagnes, les populations urbaines étant attirées par les partis socio-démocrates et les populations rurales par les partis conservateurs et paysans.

- La présence de milices armées au service de mouvements extrémistes. La vie politique se résume à des affrontements violents, tous les pays, à l’exception de la Tchécoslovaquie, évoluant vers des dictatures plus ou moins autoritaires.

Naissance de la Deuxième République de Pologne[1].

L’histoire de la Pologne a toujours été très compliquée. Une des raisons : jusqu’à la fin du XVIIIème siècle la Pologne était une monarchie élective.

A chaque succession, le souverain était élu par la Diète électorale qui réunissait toute la noblesse.

Dans cette assemblée se manifestaient violemment les intérêts de clans rivaux ainsi que ceux des puissances voisines. Par ailleurs le souverain était assisté par la Diète composée de deux chambres :la Chambre des Nonces avec des représentants de la petite noblesse ; un Sénat où siégeaient les grands propriétaires.

Ces chambres prenaient des décisions à l’unanimité, d’où leur impuissance.

Au XVIIIème siècle, la Pologne est partagée trois fois entre la Russie, la Prusse et l’Autriche (1772, 1792, 1795).

Le dernier partage fait disparaitre la Pologne.

Après l’éphémère Grand- Duché de Varsovie créé par Napoléon, le Congrès de Vienne rétablit les frontières de 1795.

Toutefois un « Royaume du Congrès » autour de Varsovie est mis en place et administré par la Russie. Le frère du Tsar Alexandre, Constantin, en est le vice-roi.

Chaque région partagée est administrée de façon différente : Les régions relevant respectivement de l’Allemagne et de la Russie font l’objet d’une intense germanisation ou russification.

Cela concerne l’usage du Polonais, l’éducation, et la place de l’église catholique. L’administration autrichienne est plus libérale.

Pour la plupart des Polonais, la Russie est alors le principal adversaire, l’ennemi héréditaire.

En 1914, les Polonais sont incorporés soit dans les armées des Empires centraux, soit dans celles de la Russie.

En 1917, une partie d’entre eux rejoignent les puissances de l’Entente et combattent sur le front de l’ouest.

Par ailleurs, des 1915, les armées russes sont en déroute sur le sol polonais, et les territoires conquis sont administrés par l’Allemagne et l’Autriche.

En 1916, un éphémère royaume Polonais est créé. Le 3 novembre 1918 le République polonaise est proclamée. Le pays est dans un état de misère totale[2].

Le même mois, un gouvernement provisoire est constitué à Varsovie sous la direction de Pilsudski [3]

il est composé de socialistes. Avec l’arrivée des nationaux-démocrates venant de Paris, le pianiste Paderewski est nommé Premier Ministre.

En 1919, Pilsudski est élu par la Diète chef de l’Etat. Il est également ministre de la guerre.

La constitution de 1921 introduit un régime parlementaire semblable à celui de la IIIème République française.

Pilsudski renonce à la présidence de la république en 1922. En 1923 il abandonne le commandement de l’armée, se retire sur ses terres, mais demeure un sauveur possible.

Devant l’instabilité des gouvernements, en 1926 il organise, avec le concours de l’armée, un coup d’Etat qui l’amène au pouvoir, soit comme chef du gouvernement soit comme ministre de la guerre.

C’est un régime autoritaire et paternaliste qui se met en place, les oppositions étant muselées.

En avril 1935 une nouvelle constitution sera promulguée qui renforcera les pouvoirs du président. Quelques mois plus tard, Pilsudski meurt.

La guerre russo-polonaise et les frontières orientales de la Pologne.

Quand les armées allemandes quittent le territoire polonais en novembre 1918, l’Armée Rouge prend la relève.

Elle arrive jusqu’au Bug. Il s’agit de tendre la main aux camarades allemands qui se révoltent, « en marchant sur le cadavre de la Pologne » comme dit aimablement Toukhatchevski[4].

Une contre-offensive menée par Pilsudski repousse l’Armée Rouge jusqu’à Kiev qui est occupée par les Polonais en mai 1919.

L’Armée Rouge à ce moment doit faire face à l’offensive des Blancs de Denikine dans le Kouban (borde la mer d’Azov).

Pilsudski refuse de venir en aide aux armées blanches, estimant que les bolcheviks étaient plus favorables à l’indépendance de la Pologne que les Blancs.

Une seconde offensive russe fait reculer les Polonais à la limite de Varsovie.

En juillet 1920, la Grande Bretagne menace la Russie d’intervenir en Pologne si ses troupes ne reculent pas à l’est de la ligne Curzon (Bug), définie comme frontière orientale de la Pologne.

En fait la Grande Bretagne est divisée sur la question. Le TUC – confédération des syndicats – ne veut pas venir en aide à la Pologne « Blanche ». La situation est semblable en France, pays de l’Humanité.

Au demeurant, une mission franco-britannique est mise en place : quelques centaines de conseillers militaires, dont le capitaine de Gaulle, et des livraisons de matériel.

Les Polonais parviennent à gagner la bataille de Varsovie. C’est une guerre de mouvements, subtile, où le renseignement joue un rôle primordial. Les Polonais savent décrypter les messages que l’état-major russe adresse aux unités combattantes.

En septembre 1920, les Russes demandent un armistice qui conduit à la paix de Riga en mars 1921.

La Pologne a retrouvé ses frontières de 1772, frontières difficiles à défendre. L’Ukraine, alliée de la Pologne, s’estime trahie.

Au cours de la guerre des contacts sont pris en vue d’un accord franco-polonais qui est signé en février 1921. Cet accord est censé remplacer l’alliance franco-russe.

Les frontières polonaises occidentales.

La Pologne doit avoir un accès à la mer. C’est le 13ème point de la Déclaration de Wilson.

Pour cela on crée le corridor de Dantzig (50 à 75Km de large environ), la ville même de Dantzig constituant un Etat indépendant (ville libre), ce qui avait été la solution retenue par Napoléon en 1807.

A l’est et à l’ouest du corridor, des plébiscites sont organisés dans des zones à population allemande majoritaire. Les plébiscites sont favorables au rattachement au Reich (Marienwerder et Allenstein).

La situation de la Silésie est complexe.

En 1763, la Silésie relevant de la Bohème habsbourgeoise est rattachée à la Prusse. La Haute Silésie est à la frontière allemande, tchèque et polonaise.

Les villes ont une population en majorité allemande, les zones rurales ont une population à majorité polonaise. La région de Katowice, Benthen, Gleiwitz est fortement industrialisée (charbon, fer, zinc, plomb).

Un plébiscite est organisé en mars 1921 pour mettre fin aux violences. Les résultats donnent 60% en faveur des Allemands.

A l’est – région de Katowice – les résultats sont favorables à la Pologne, grâce au vote rural. En été 1921, violents affrontements entre milices allemandes et polonaises.

La Commission interalliée décide de faire appel à l’arbitrage de la SDN. Celle-ci attribue à la Pologne la région minière de Katowice. Les régions administrées par la Pologne et à l’Allemagne bénéficient d’une vaste autonomie. Les minorités y sont protégées.

Le sud de la Silésie, peuplé majoritairement de Tchèques, est confié à la Tchécoslovaquie. La ville de Teschen fit l’objet d’un bref conflit entre la Pologne et la Tchécoslovaquie en janvier 1919. La conférence de Spa (juillet 1920) régla la question.

Le territoire fut divisé en deux.

A l’est comme à l’ouest, les frontières de la Pologne ne pouvaient qu’être source de tensions avec ses grands voisins.

Hongrie : La République des Conseils (21 mars-1er août 1919)[5] et la Régence de Horty.

Le 16 novembre 1918, la République démocratique hongroise est proclamée. Elle est dirigée par le comte Mihali Károlyi (1875-1955).

Dans son gouvernement, des ministres socio-démocrates. Au même moment le parti communiste hongrois est fondé.

Le pays est en plein désarroi. Désorganisation de l’économie, chômage, et mécontentement face à la perte de territoires imposés par la Triple Entente.

Confronté à une nouvelle demande de retrait des troupes hongroises afin de libérer une province orientale destinée à la Roumanie (Körösvideck), Károlyi démissionne le 20 mars. Il aurait « transmis le pouvoir au prolétariat ».

Le 21 mars 1919, le Conseil révolutionnaire de gouvernement est proclamé.

Il est composé de socio-démocrates et de communistes. Le nouveau pouvoir dirigé en fait par le communiste Bela Kun [6] (1886-1937) prend immédiatement des mesures visant à la collectivisation de l’économie.

Les terres sont nationalisées mais ne sont pas redistribuées comme l’avait fait Lénine.

D’où un mécontentement des paysans qui s’ajoute à une crise économique. Le régime instaure alors la dictature du prolétariat accompagnée d’une « terreur rouge » qui est marquée par de nombreuses exactions de la police (les « gars de Lénine »).

Les Alliés sont hostiles à ce nouveau régime, notamment Clemenceau.

En avril 1919 les Hongrois essaient de récupérer la Slovaquie, accordée à la nouvelle Tchécoslovaquie.

Une éphémère République des conseils slovaque est proclamée. A l’est, les Hongrois lancent une offensive préventive (avril 1919), puis une autre en juillet, contre l’armée franco-roumaine. Ces offensives sont repoussées.

Le 6 août le général Berthelot entre dans Budapest.

L’amiral Horthy[7] (1868-1957) prend alors le pouvoir.

Les dispositions visant à la collectivisation de l’économie sont annulées. Les communistes et les juifs sont les victimes d’une terreur blanche.

L’assemblée nationale décide de rétablir la monarchie élective; la République de Hongrie devient le Royaume de Hongrie (1er mars 1920). Le régime mis en place par Horthy repose sur l’aristocratie et le clergé. C’est un régime autoritaire[8], avec un semblant de démocratie parlementaire. C’est Horthy qui fait et défait les gouvernements.

Par deux fois en mars puis en octobre 1921, le roi déchu Charles IV essaie de reprendre le pouvoir de façon non violente.

Par le traité de Trianon signé le 14 juin 1920, la Hongrie passe de 290.000 km² à 93.000. Un Hongrois sur trois vit hors des frontières de Hongrie. Les Hongrois, vaincus, ne disposent pas du droit de disposer d’eux-mêmes.D’où un sentiment de frustration qui se manifeste par une politique nationaliste, antisémite[9] et peu démocratique. Il y a des élections relativement libres, mais pas d’alternance. Sur la scène internationale, la Hongrie est admise à la SDN. Elle mène une politique visant à la révision des traités.

[1]La Première République correspond à l’Etat qui réunissait la Pologne et le grand-duché de Lituanie. Cette double république couvrait également une partie de la Biélorussie et de l’Ukraine. Créée en 1569, cette république disparut en 1795 à la suite des partages successifs (1772, 1792, 1795)

[2]Le peuple polonais sous la plume de de Gaulle (la Revue de paris 1er novembre 1920). « Il faut avoir observé la foule affreuse des faubourgs….Pour mesurer à quel degré de misère peuvent atteindre des hommes…… Notre civilisation tient à bien peu de choses. …. Toutes les richesses dont elle est fière auraient vite disparu sous la fureur des masses désespérées ».

[3]Joseph Pilsudski (1867-1935) issu d’une famille lituanienne, se destine à la médecine. Etudiant, il passe 5 années dans les prisons tsaristes pour activités subversives. Il est un des fondateurs du parti socialiste polonais. A partir de 1908, il fonde des groupes paramilitaires qui participent à la guerre aux côtés des armées autrichiennes. En 1917, il se retourne contre les Autrichiens, mais est incarcéré jusqu’à la fin de la guerre. Libéré en 1918, il devient le chef des armées polonaises et le président provisoire de la Deuxième République de Pologne.

[4]Toukhatchevski(1893-1937) : général à 24 ans ; ancien compagnon de détention à Ingolstadt de de Gaulle : « La route de l’incendie mondial passe par le cadavre de la Pologne ». Signe un accord militaire avec l’Allemagne en 1926 (entrainement des forces blindées et de l’aviation en Russie contre conseillers militaires) ; est exécuté en 1938 à l’occasion des grandes purges de Staline.

[5]La Commune de Paris a duré 72 jours du 18 mars au 28 mai. Le République des conseils de Hongrie presque le double, 132 jours.

[6]Né dans une famille juive de petits bourgeois, Bela Kun, s’engage très jeune dans les rangs socio-démocrates de Transylvanie. Il est fait prisonnier par les Russes mais la Révolution bolchévique le libère. Il gagne la confiance de Lénine qui l’envoie en Hongrie pour faire de l’agitation. Il crée le parti communiste (décembre 1918) qui s’allie avec les socio-démocrates pour prendre le pouvoir en mars 1919. Il bénéficie d’abord du soutien de l’armée et des classes moyennes, mais est lâché après les revers militaires face à l’armée franco-roumaine. En août il s’exile en URSS où il joue un rôle important dans la IIIème internationale. Accusé de Trotskisme il disparait dans les purges de 1936.

[7]Issu d’une famille de magnats calvinistes, Miklós Horthy 1858-1957) sert dans la marine de la Double Monarchie. Il mène une campagne brillante contre la flotte italienne ce qui, en 1919 le conduit à commander l’armée contrerévolutionnaire. Le 1er mars 1920, il est nommé Régent de Hongrie ce qui ne l’empêche pas de s’opposer par deux fois au retour du roi Charles IV. D’abord chef d’Etat constitutionnel, Horthy met en place un régime de plus en plus autoritaire qui rapidement sympathise avec le régime nazi. Après la guerre il se réfugie au Portugal.

[8]Le 1er mars 1920, l’assemblée abolit la république et rétablit la monarchie. C’est en fait une monarchie élective, à l’image de ce que la Hongrie était du temps des premiers Habsbourg. Le Régent s’entoure d’un cérémonial monarchique

[9]Un numerus clausus limite le nombre de juifs dans certaines professions et dans l’université. Les Juifs n’ont pas le droit de vote.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Christaldesaintmarc le 2 Mars 2020 à 06:00

CINQUIÈME PARTIE

La République autrichienne : le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ne s’applique pas aux vaincus.

Le 3 novembre 1918, l’Autriche-Hongrie signe l’armistice de villa Giusti près de Padoue qui marque la fin des hostilités entre les Alliés et la double monarchie d’Autriche-Hongrie (KuK = kaiserlich und königlich).

Le 11 Charles Ier abdique. Le lendemain, la République Allemande d’Autriche est proclamée par les députés germanophones du Reichsrat (Sénat).

Les territoires concernés correspondent pratiquement à l’Autriche actuelle. Ces députés se proclamèrent députés de la « République Allemande d’Autriche ».

Des députés de Silésie, de Moravie et Bohême dont les territoires avait été rattachés à la Tchécoslovaquie se joignent à cette assemblée.

La volonté de ces représentants est simple : rejoindre la République allemande en cours de formation. Les puissances victorieuses s’opposent à ce souhait.

Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes s’applique aux populations anciennement dominées (Slovènes, Croates, Tchèques, Slovaques, Serbes, Italiens, Polonais, roumains, etc.), mais pas aux vaincus !

Le 10 septembre 1919, le traité de Saint -Germain est signé avec l’Autriche. Karl Renner [1], Chancelier du gouvernement en est le signataire.

Le traité précise que la nouvelle république n’a pas le droit de s’unir à l’Allemagne. Le nouvel Etat se nomme « République d’Autriche ».

La situation économique du nouveau pays est mauvaise : Vienne héberge 30% de la population. Les débouchés danubiens sont fermés. L’arrière-pays susceptible de nourrir la capitale est exigu. Le chômage est élevé. Des groupes armés, expression des mouvements de gauche et de nationaliste se font face.

Les élections du printemps 1919 amènent une assemblée constituante composée principalement députés du parti socio-démocrate des travailleurs partisan d’un Etat centralisé avec un chancelier fort et du parti de chrétiens sociaux partisan d’un Etat fédéral avec un président fort.

Le compromis de la constitution est un Etat fédéral où les régions ont peu d’autonomie et un chef d’Etat aux pouvoirs limités.

A partir de 1920, le parti des chrétiens sociaux, représentant les forces conservatrices des campagnes, gouverne le pays avec Mgr Seipel comme chancelier

Le parti prône un rapprochement avec la grande bourgeoisie industrielle et l’instauration d’un paternalisme social.

La vie politique est particulièrement violente avec l’opposition de groupes organisés et armés.

En 1924 le chancelier Seipel est gravement blessé au cours d’un attentat.

Il a réussi à redresser les finances du pays grâce à un prêt important de la SDN. En 1927 il revient au pouvoir. Il s’appuie sur les factions monarchistes et sur une milice armée l’Heimwehr.

En juillet 1927, des troubles violents éclatent. Ils prennent la forme d’une opposition frontale entre forces socialistes et mouvements nationalistes de droite.

Le Palais de justice de Vienne est incendié. La police tire sur les manifestants 89 personnes sont tuées.

En 1932 Dollfus du parti des Chrétiens sociaux arrive au pouvoir. Il conduit le pays vers une forme de dictature fasciste.

Bulgarie : Coups d’Etat, assassinats et répressions se succèdent ; mais le roi est sympathique.

La Bulgarie est créée par le Congrès de Berlin en 1878, suite à des massacres perpétrés par des mercenaires turcs, qui avaient soulevé l’indignation générale.

A l’initiative de son souverain Ferdinand Ier[2] (famille des Saxe-Cobourg[3], petit fils de Louis-Philippe par sa mère Clémentine d’Orléans) protégé de l’Autriche :

...la Bulgarie participe à la première guerre balkanique (oct. 1912-avril 1913) qui réunit la Serbie, la Bulgarie, la Grèce et la Roumanie contre l’Empire Ottoman.

Cette guerre se solde par une défaite des Ottomans qui entraine la session de la Macédoine aux quatre alliés. Le partage ne se faisant pas à la satisfaction des Bulgares, ceux-ci se retournent contre leurs anciens alliés.

Mal leur en prit : ils sont battus. La majeure partie de la Macédoine est partagée entre la Grèce et la Serbie.

En 1914, les Bulgares sont courtisés par l’Entente comme par la Triplice. L’Entente ne peut promettre la Macédoine à la Bulgarie, puisque cette province est entre les mains des Serbes.

En revanche, une telle promesse peut être faite par la Triplice. En 1915, la Bulgarie engage le combat aux côtés des Empires centraux.

Le traité de Neuilly n’est pas favorable à la Bulgarie qui perd son accès à la mer Egée ainsi qu’une partie de la Dobroudja.

Après la guerre, sous le règne de Boris III[4] (1918-1943)...

...la Bulgarie connait une période de grande instabilité politique marquée par des mouvements sociaux et des assassinats.

Deux partis s’opposent : le parti paysan de Stambolijski :

et un parti de droite dirigé par Alexandre Tsankov (1979_1959).

En1920 Stambolijski gagne les élections avec son parti paysan. Il prend des mesures favorables aux paysans pauvres : limitation des propriétés, suppression du service militaire, coopératives.

Cette politique trop orientée vers les classes les plus pauvres déplait aux paysans plus riches et aux élites urbaines.

En 1923, un coup d’Etat fomenté par la droite renverse Stambolijski qui est tué. Alexandre Tsankov prend le pouvoir.

Il mène une politique de répression contre les mouvements communiste et paysan. En 1926, il doit céder le pouvoir à un gouvernement plus libéral dirigé par Andrei Liaptchev.

En 1934, le parti conservateur prend le pouvoir à la suite d’un nouveau coup d’Etat. En 1935, le roi Boris impose un régime de dictature royale. La Bulgarie se rapproche des puissances de l’Axe.

Signes de la violence de la vie politique

- En juin 1923, le parti communiste fomente une insurrection qui échoue. Une terreur blanche suivie d’actes de terrorisme et de représailles secoue le pays. Quelque 20.000 personnes en sont les victimes.

- 1924 on compte 200 assassinats politiques

- Le roi Boris est l’objet d’un attentat lors d’une partie de chasse le 13.04.1925 qui fait deux morts.

- Deux jours plus tard un autre attentat dans la cathédrale de Sofia où est célébré un service en souvenir des morts de l’attentat précédent fait 128 victimes dont une classe de jeunes filles. 3200personnes sont arrêtées ; 268 condamnées à mort.

Boris III est un personnage qui ne manque pas d’attraits. Assez instruit, polyglotte, ayant vécu à l’étranger, il s’intéresse aux sciences naturelles, et … aux locomotives.

A Mussolini, il rappelle la phrase de Bismarck « … avec des baïonnettes on peut faire beaucoup de choses, mais on ne peut pas s’asseoir dessus ». En 1940, il déclare « mes généraux sont germanophiles, mes diplomates anglophiles, la reine est italophile, et mon peuple russophile … Je suis le seul neutre en Bulgarie [5] ».

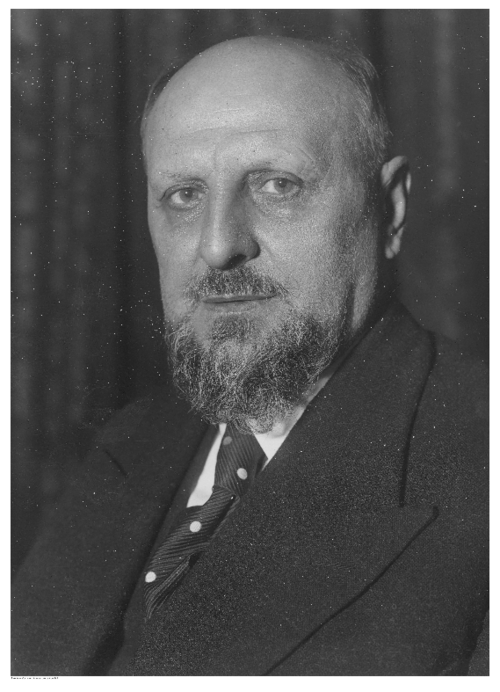

[1]Karl Renner (1870-1950), 18ème enfant d’une famille paysanne pauvre de Moravie. Adhère au parti ouvrier social-démocrate. Il est partisan de l’union de l’Autriche et de l’Allemagne mais n’accepte pas les termes de l’Anschluss en 1938. En 1945 il devient le premier chancelier de la nouvelle république autrichienne puis son président (1945-1950).

[2]Dernier enfant de sa nombreuse famille, il épouse la princesse Marie Louise de Bourbon Parme qui descend de Charles X. Cette princesse a pour demi sœur Zita épouse du dernier empereur d’Autriche Charles Ier et pour demi-frères Sixte et François-Xavier de Bourbon-Parme, officiers dans l’armée belge pendant la Première Guerre mondiale. Ceux-ci tentèrent en 1917 de servir d’intermédiaires entre leur beau-frère Charles Ier et Clemenceau en vue de pourparlers de paix, peut-être séparée avec l’Autriche. Ces pourparlers furent présentés à Vienne dans un discours de Csernin, ministre des Affaires étrangères autrichien, comme émanant de Clemenceau. Ce dernier en réfuta la simple existence. Les pourparlers n’eurent pas de suite.

[3]La famille est considérée comme « le haras de l’Europe ».

[4]Boris (1894-1918-1943) a eu une enfance austère, son père étant « le monarque ». C’est un prince qui règne mais ne gouverne pas. En 1915, Boris n’est pas d’accord sur l’alliance avec les empires centraux. Il épouse Jeanne de Savoie, fille du roi d’Italie Victor-Emmanuel III. Boris est populaire. Il sauve les passagers en perdition sur la mer Noire et conduit à bon port un train dont le chauffeur s’est gravement blessé.

[5]Cela rappelle la phrase de Napoléon III : L’impératrice est légitimiste, Morny orléaniste, le prince napoléon est républicain, je suis moi-même socialiste. Il n’y a qu’un seul bonapartiste, c’est Persigny et il est fou » !

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Christaldesaintmarc le 9 Mars 2020 à 06:00

SIXIÈME PARTIE

La Roumanie : la gestion des minorités

Le royaume de Roumanie trouve son origine en 1859 dans la réunion de la Moldavie et de la Valachie sous l’autorité du même prince.

D’abord un prince indigène puis un cadet de la famille Hohenzollern, Carol Ier.

La guerre Russo -Turque de 1877-78 lui permet de s’agrandir au sud en gagnant la partie est de la Dobroudja (embouchure du Danube), à la suite du congrès de Berlin (1878).

Carol signe en 1883 un traité d’alliance secret avec l’Allemagne. Lors de la Deuxième guerre Balkanique, la Roumanie acquiert la totalité de la Dobroudja aux dépens de la Bulgarie.

Pendant la guerre de 14, la Roumanie est d’abord neutre. En 1916, le nouveau roi, Ferdinand[1], neveu de Carol Ier...

... se range du côté de l’Entente dans l’espoir de gagner la Transylvanie et la Bucovine aux dépens de la Hongrie.

En trois mois les armées roumaines sont écrasées. La Roumanie signe un traité avec l’Allemagne.

Elle perd une partie de Dobroudja au profit de la Bulgarie (traité de Bucarest du 7 mai 1917).

En avril 1918, la Roumanie se réunit à l’éphémère République de Moldavie (ancien territoire russe de Bessarabie devenue une République soviétique) et reprend le combat contre l’Axe, avec l’aide de la mission française du général Berthelot.

La Roumanie fait alors, partie des vainqueurs.

Par les traités du Trianon et de Saint-Germain, la Roumanie sort agrandie de la guerre avec la Transylvanie (population magyare), de la Bessarabie, de la Bucovine, de la partie est du Banat.

Ces territoires ont souhaité se joindre spontanément à la Roumanie.

De 8 millions d’habitants, la Roumanie passe à 18M d’habitants dont 14,5 sont Roumains. Les minorités de Transylvanie et du Banat sont en général des populations allemande, hongroise ou juive résidant en ville et instruites à la différence des populations rurales roumaines, pauvres et sous développées.

Le pays se donne une constitution de démocratie parlementaire.

Les femmes ont le droit de vote (1922). Une réforme agraire réduit les inégalités. La citoyenneté n’est plus dépendante de la religion ou de la langue parlée.

La découverte de pétrole donne au pays une certaine aisance. La politique consiste à gérer les minorités [2] et à vivre avec les dangereuses frustrations des grands pays voisins, la Russie et le Hongrie.

Pour se protéger la Roumanie rejoint la Petite Entente qui comprend la Tchécoslovaquie et les royaumes qui constitueront la Yougoslavie[3].

Cette Petite Entente, créée en 1920, est une alliance défensive contre des agressions possibles de la Hongrie qui consolide les dispositions du traité de Trianon ; elle est garantie par la France, par des traités militaires bilatéraux passés avec les trois pays en 1925 et 1926.

Cette entente ne garantit pas la Yougoslavie contre les menées de l’Italie, la Roumanie contre celles de la Russie, la Tchécoslovaquie contre celles de l’Allemagne ou de la Pologne.

Cette entente ne survivra pas au démantèlement de la Tchécoslovaquie à la suite de l’accord de Munich en mars 1938.

La Roumanie est une monarchie parlementaire.

Elle connait une grave crise quand le prince héritier Carol renonce à ses droits en raison de sa vie dissipée. [4]. L’héritier est alors un enfant de 6 ans Michel.

En raison notamment de son côté inégalitaire, la société roumaine est traversée de soubresauts dus à l’opposition entre les extrêmes : le tout nouveau Parti communiste de Roumanie (créé en 1922 et déclaré illégal en 1924) et la « Garde de Fer », fondée en 1924, mouvement nationaliste et populiste qui mobilise les frustrés des milieux ruraux et petit-bourgeois.

Le pouvoir est exercé par le parti libéral qui, grâce à une loi électorale sur mesure [5], réussit à gouverner avec une minorité d’électeurs.

Face au parti libéral, un parti paysan plus nationaliste et conservateur. A partir de 1930, le nouveau souverain Charles II...

..revenu d’exil et qui s’est fait « pardonner » (abrogation de l’acte d’abdication mis en place par son père à la suite de son mariage avec une roturière) grâce au soutien du parti paysan, transforme petit à petit le régime en dictature royale sur le modèle yougoslave.

La Roumanie, théoriquement neutre, favorisera l’évacuation des troupes polonaises vers Alexandrie (Egypte) et sera la victime de l’éphémère alliance germano-russe.

Vers le Royaume de Yougoslavie : les grenouilles demandent un roi.

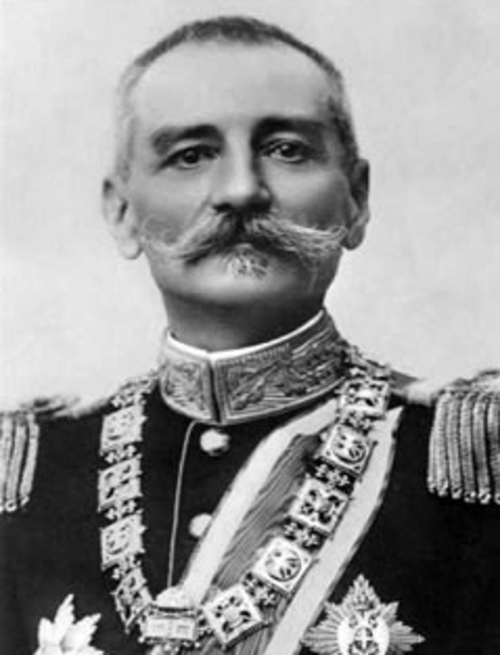

En 1914, la Serbie est entre les mains du roi Pierre Ier de Serbie (1844-1921).

Ce prince francophile, ancien de Saint-Cyr, libéral et partisan de la démocratie parlementaire, cède les rênes du gouvernement à son fils cadet Alexandre[6] qui devient prince régent.

La Serbie fait partie des Alliés. Elle est envahie en 1915. Le roi et le régent quittent la Serbie et poursuivent le combat aux côtés des troupes françaises du général Sarrail [7].

Belgrade est libéré en novembre 1918.

En octobre 1918, des représentants des populations slaves du sud relevant de la Double Monarchie Austro-Hongroise, c'est-à-dire les provinces de Bosnie-Herzégovine, Croatie, Slovénie, décident de rompre les liens de subordination avec la Double Monarchie et de fonder un Etat indépendant.

Compte tenu de l’avancée des troupes franco-serbes et italiennes et du chaos ambiant, cet Etat n’eut qu’une durée éphémère.

Fin novembre, ses représentants demandent au Régent Alexandre la fusion avec la Serbie. Le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes est créé le 1er décembre 1918.

Le 13 novembre 1918, l’assemblée du Monténégro décide d’unir le pays à la Serbie.

Le 28 novembre le Monténégro devenait un territoire de la Serbie, puis le 1er décembre, du Royaume Serbe, Croate, Slovène.

Cette réunion ne fut pas reconnue par tous. D’où une guérilla menée par une fraction nationaliste qui dura jusqu’en 1924.

Le royaume est caractérisé par une grande diversité de langues, religions, traditions. Le roi Alexandre II ...

...inspiré par le jacobinisme français souhaite unifier son royaume par le haut, de façon autoritaire.

Le nouveau royaume est une monarchie constitutionnelle avec un régime parlementaire (constitution de 1921).

Les tensions se manifestent rapidement.

En 1921, le Régent décide d’interdire le parti communiste.

En 1928, le chef du parti paysan croate, Stefan Radic, est assassiné par un collègue député monténégrin. L’année suivante le roi Alexandre II décide de suspendre la constitution et d’instaurer une dictature royale.

Le royaume prend alors le nom de Yougoslavie (6 janvier 1929).

En 1934, à Marseille, le roi Alexandre est assassiné par un nationaliste macédonien.

[1]Ferdinand Ier (1865-1927), appartient à la famille Hohenzollern-Sigmaringen. Il succède à son oncle Carol Ier en 1914. Bien que de culture allemande, il accepte l’entrée en guerre du côté de l’Entente. Le rôle de son épouse, Marie de Saxe-Cobourg-Gotha, petite fille de la reine Victoria – son père est Alfred, duc d’Edimbourg, second fils de Victoria – n’a pas été négligeable. En 1930, son fils Carol II lui succède.

[2]Ces minorités, plus instruites, ont un accès plus facile à l’université et occupent le haut du pavé dans l’administration et les affaires. D’où une frustration de la part des Roumains « de souche ».

[3]Royaumes des serbes, des Slovènes et Croates qui constituent en 1929 la Yougoslavie.

[4]Carol (1893-1953 ; roi de Roumanie 1930-1940)a une viesentimentale mouvementée. Pendant la guerre, il tombe amoureux de Ioana Lambrino (1898-1953), fille d’un officier roumain. Le prince l’épouse le 31 août 1918 à Odessa alors administrée par l’armée allemande. Il a déserté l’armée roumaine qui combat les puissances de l’Axe. A son retour, le prince est astreint à résidence mais refuse de renoncer à son mariage. En août 1919, il renonce même à ses droits à la succession. La famille et le parlement ont le dernier mot : après plusieurs semaines, le prince accepte de se séparer de Zizi qui part vivre en France. On lui a promis une pension qui ne sera jamais payée. Elle y mourra dans la misère après avoir un temps exercé le métier de danseuse. Des jeunes femmes dépêchées par la famille auraient facilité la décision du prince. Il épouse ensuite en 1921 Hélène de Grèce (1896-1982), nièce de Guillaume II et petite fille de la reine Victoria. Le mariage est raté. Carol mène une vie de play-boy à Monaco notamment. En 1925, il rencontre Magda Lupescu (1902-1977) qui devient sa maitresse officielle. Il doit renoncer à ses droits à la couronne et s’exile en France. En 1930, à la faveur d’un changement de majorité, il rentre en Roumanie, se fait pardonner et accède au pouvoir.

[5]Le parti qui a plus de 40% des voix dispose de la majorité absolue au parlement.

[6]Alexandre II de Serbie et Ier de Yougoslavie est né en 1888, fils de Pierre Ier Karageorgévitch. D’abord prince héritier à Partir de 1909, il devient roi en 1921 à la mort de son père Pierre Ier. Il meurt assassiné à Marseille en 1934.

[7]Maurice Sarrail (1856-1925), général commandant la IIIème armée française en 1914. Fait partie des généraux limogés en juillet 1915. En raison de ses connections avec les socialistes (Sarrail est franc-maçon), dès octobre 1915 il est chargé du commandement du Corps expéditionnaire d’Orient, puis l’année suivante de l’ensemble des armées alliées en Orient (Français, Britanniques, Serbes, Roumains, Russes, Grecs). En 1917, il cède le commandement au général Guillaumat. En juin 1918, le général Franchet d’Esperey prend le commandement du corps expéditionnaire.

votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

en Bourgogne