-

Par Christaldesaintmarc le 15 Juin 2024 à 06:00

Le 07 juin 2024, l'association des Amis du musée du Pays Châtillonnais-Trésor de Vix a accueilli François Houdecek, historien et responsable des projets spéciaux à la Fondation Napoléon, pour nous parler de la condition des soldats dans la Grande Armée napoléonienne.

Après plus d'une dizaine d'années d'études approfondies, sur ces soldats qui ont parcouru l'Europe sous les drapeaux de l'Aigle impérial, François Houdecek a recherché et découvert des témoignages de ce qu'était la vie des militaires au temps de Napoléon, et c'était passionnant.

Djo Lamonica, le Président des Amis du Musée du Pays Châtillonnais, a présenté le conférencier et l'a remercié de venir faire une conférence sur un sujet extrêmement intéressant pour les Amis du Musée du Pays Châtillonnais.

François Houdecek a tout d'abord évoqué la conscription à laquelle les jeunes gens, en âge d'être soldat, essayaient d'échapper.

Pour échapper à la conscription il y avait des moyens légaux comme le remplacement du conscrit par un tiers que la famille indemnisait si elle était riche, le mariage (on a alors vu des jeunes gens épouser des femmes de 90 ans !!), et des exemptions médicales.

Mais les futurs conscrits utilisaient des moyens illégaux : faux bulletins médicaux (qui furent plus tard sévèrement surveillés),fausses potions qui faisaient perdre temporairement la vue, corruption, simulation et enfin désertion.

Le jeune conscrit, enrôlé de gré ou de force, faisait alors ses "classes", il devait à la Nation devoir et obéissance, les chefs militaires étaient très sévères.

Le seul élément positif c'est que les conscrits étaient logés en "binôme" avec un autre soldat, quelquefois plus âgé, ce qui les rassurait un peu.

On lui donnait ensuite sa tenue militaire.

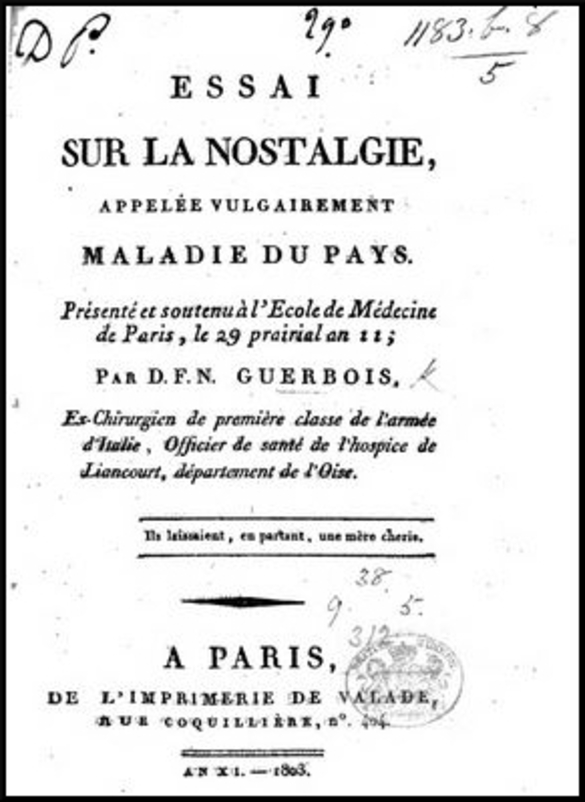

Cette extrême rudesse militaire provoquait chez les jeunes conscrits un mal que l'on nomma à cette époque : "la nostalgie".

François Houdecek explique même, avec un terme actuel, que, finalement, on "déconstruisait" la jeunesse rurale pour la "reconstruire" en en faisant des soldats dociles, prêts à combattre.

Lors des combats, la peur était la compagne intime des soldats. Il fallait à tout prix la combattre , mais certains d'entre eux.... étaient obligés de "poser culotte", car ils avaient senti le "vent du boulet"...

Les instructeurs entraînaient donc leurs conscrits en leur apprenant à maîtriser la manœuvre, et le tir.

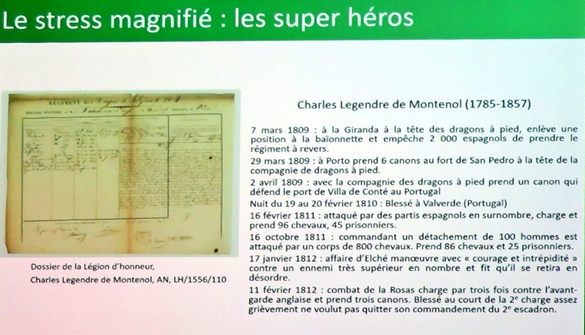

Le stress était alors magnifié par la bravoure...

D'autres aspiraient à devenir des super-héros comme Charles Legendre de Montenol :

Le stress dépassé, les soldats de l'Empire étaient submergés par les émotions, lors de grands combats comme durant la bataille de la Moskova.

Beaucoup d'applaudissements saluèrent le conférencier qui fut remercié par le Président de l'AMPC au nom de ses adhérents.

Les réactions du public furent nombreuses tant le sujet est peu connu . Il a suscité beaucoup de questions auxquelles François Houdecek a répondu longuement.

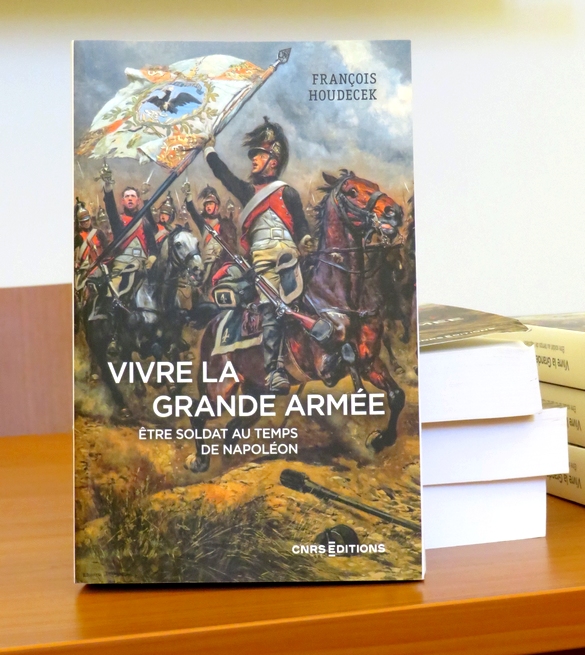

François Houdecek a publié un superbe livre sur la vie des soldats de Napoléon Ier, au sein de la Grande Armée.

De nombreux auditeurs l'ont acheté et l'ont fait dédicacer par l'auteur.

François Houdecek, dès le début de sa prise de parole, nous a conseillé de visiter le site de la Fondation Napoléon, accessible à tous.

Voici un extrait du site, se rapportant à la conférence sur les soldats de la Grande Armée :

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Christaldesaintmarc le 23 Avril 2024 à 06:00

L'association des Amis du musée du Pays Châtillonnais a le plaisir d'accueillir Fabienne HENRYOT, maître de conférence et spécialiste d'histoire du livre, des bibliothèques et de la patrimonialisation de l'écrit (ENSSIB et Lyon 2), et Philippe MARTIN, professeur d'histoire moderne et spécialiste d'histoire religieuse et des documents du for privé (Lyon 2), pour faire parler les matrices xylographiques (bois gravés) du musée !

Après des prélèvements effectués en mars 2023 sur la deuxième plus importante collection de France (rassemblant près de 70 plaques de bois gravées entre le XVIIe et le XIXe siècle ), Fabienne HENRYOT et Philippe MARTIN sont prêts à tout nous révéler !

Êtes-vous prêts à découvrir tous les secrets de ces bois gravés ? Nous en sommes impatients c'est certain !

Rendez-vous le vendredi 26 avril 2024, à 20h30, à la salle de conférence du musée du Pays Châtillonnais.

Au plaisir de de vous retrouver

Musée du Pays Châtillonnais -Trésor de Vix

Le Bureau de l’association

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Christaldesaintmarc le 18 Avril 2024 à 06:00

L'Association des "Amis du Musée du Pays Châtillonnais" a proposé à ses adhérents de se rendre à Vesoul pour visiter le "Centre Régional de Restauration et de Conservation des Oeuvres d'Art ", le C.R.R.C.O.A.

Nous avons été accueillis dans la salle de documentation du Centre...

Notre guide, elle même restauratrice d'œuvres d'art, a relaté l'origine du C.R.R.C.O.A et ses buts.

En 1985, une association de personnes, navrées de voir que les œuvres d'art anciennes, se trouvant dans les églises franc-comtoises, se détérioraient progressivement et inexorablement, vit le jour, animée par des passionnés.

Cette association qui prit le nom de Centre Régional de Restauration et de Conservation des Oeuvres d'Art, reçut ensuite l'aide du Conseil Général de Haute-Saône, puis de la Région Franche-Comté et enfin du Ministère de la Culture.

Le C.R.R.C.O.A. qui possède 2 000m2 d'ateliers et de laboratoires, restaure le mobilier (meubles marquetés, sculptés, laqués, dorés, les sièges, les retables), mais aussi les peintures (sur toile, bois, papier, carton, métal), les sculptures (en bois, bois polychromé et doré, pierre, terre cuite, plâtre, cire) et également les tissus anciens (tapisseries, tapis, drapeaux, costumes de mode, religieux, militaires) que les musées, les villes, et les particuliers lui confient.

Le Centre réalise des études sur ces objets, s'occupe du soclage, de la dépose et du transport les mobiliers, peintures, sculptures, et tissus .

Avant toute restauration, il faut faire un diagnostic scientifique de l'objet à l'aide de beaucoup de procédés.

L'objet à restaurer sera tout d'abord photographié, puis observé sous différents rayonnements : lumière rasante, rayonnement fluorescent et rayons X. Il sera observé au microscope et par le traitement d'image.

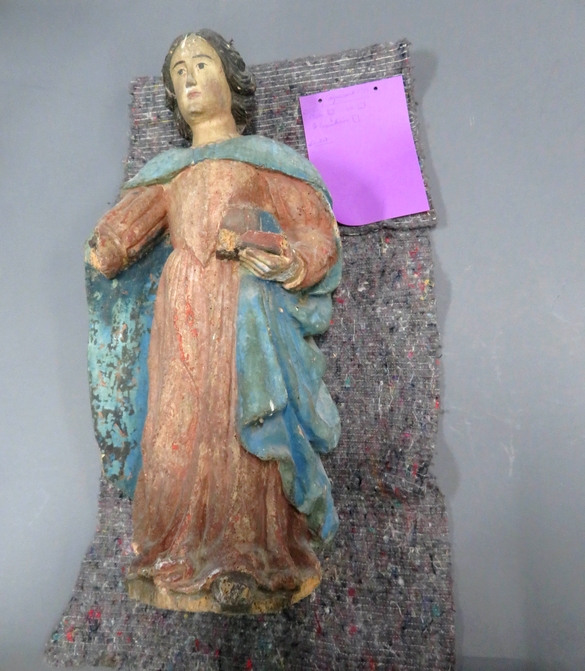

Plusieurs sculptures attendent le diagnostic...

La seconde pièce du CRRCOA où nous sommes entrés est extrêmement impressionnante.

Au centre, se trouve une sorte de "tente" dont les parois sont très épaisses. A l'intérieur on place les mobiliers faits de bois qui sont, toujours, attaqués par des insectes xylophages.

Pour tuer les insectes, mais aussi leurs larves et leurs œufs, les parois de la "tente" sont closes hermétiquement.

L'air qu'elle contient est aspiré et remplacé par un flux dynamique d'azote humidifié. Ce produit provoque la désinsectisation totale du mobilier entreposé à l'intérieur, par anoxie.

Il est aussi possible de congeler le mobilier de bois et de le badigeonner de liquide spécial.

Nous nous sommes ensuite dirigés vers une salle où les peintures sur toile sont placées dans des chassis où on les étire avec une extrême précaution, car parfois ils sont affectés par des déchirures.

Notre guide nous a expliqué le travail de restauration d'une peinture à l'aide d'un film passant sur son ordinateur : pose de papier de protection, retrait de l'ancien chassis, pose de bandes de tension, application de la colle de refixage, retrait des papiers de protection, masticage des lacunes et décrassage.

Pour les statues, il faut aussi retrouver quelles étaient les teintes originales....

A l' étage on découpe le métal pour réaliser des chassis...

La salle suivante est celle de la restauration proprement dite des œuvres d'art.

Ce Christ de bois est extrêmement abîmé...

ces bustes de personnages très expressifs devaient se trouver sur une tribune, ils sont aussi assez abimés...

Cette statue représentant une descente de Croix...

possède un reliquaire....

Cette chasse de saint Sulpicien est en cours de restauration, elle est superbe....

La pièce suivante est destinée à la restauration de meubles anciens, bureau, chaises ainsi que de cadres dorés...

Les cadres très anciens dorés à la feuille d'or étaient en bois...pour une question d'économie, ceux réalisés à partir du XIXème siècle sont en...plâtre donc plus difficiles à restaurer.

Le dernier atelier qu'il nous a été possible de visiter est celui de la restauration des peintures sur toile et sur bois.

Une bien jolie toile en cours de restauration :

La visite du Centre Régional de Restauration et de Conservation des Oeuvres d'art de Vesoul a été passionnante et a beaucoup intéressé les adhérents des Amis du Musée du Pays Châtillonnais.

Si vous voulez en savoir plus, voici le site du C.R.R.C.O.A., vous y découvrirez des merveilles !

1 commentaire

1 commentaire

-

Par Christaldesaintmarc le 15 Février 2024 à 06:00

L'Assemblée générale de l'association des Amis du Musée du Pays Châtillonnais (AMPC) a eu lieu samedi 10 février 2024 dans la salle des conférences du Musée.

Sylviane Oudot, Présidente de l'AMPC a ouvert la séance.

Elle a remercié les adhérents présents ainsi que M. Jérémie Brigand, président de la CCPC, Mme Cécile Zicot, directrice du Musée, M. Dominique Masson et Mme Arcos-Schmidt, président et vice-présidente de la Voix de la Princesse, Mme Agnès Vervin, présidente de L’Association culturelle chatillonnaise, M. Jean-Luc Runfola, représentant de la SAHC pour leur présence à cette assemblée générale dont l’ordre du jour a été le suivant :

Rapport moral. Activités 2023L'ordre du jour a été le suivant :

-Rapport financier.

-Rapport du Vérificateur des comptes.

-Bilan des acquisitions de l’AMPC pour le musée

- Elections au conseil d’administration

-Montant des cotisations : individuelle, couple, « Jeunes Amis »

-Activités envisagées pour 2024

-Communication de Mme Cécile Zicot, directrice du Musée et de Jérémie Brigand

-Communication de Robert Fries, président d’Honneur

Une pensée pour les Amis qui nous ont quittés cette année.

Rapport moral :réalisations 2023,Fonctionnement de l’association

Le Conseil d’Administration s’est réuni 3 fois cette année,

→ le 03/02 : Accueil des nouveaux administrateurs Mrs HOLL Louis et PIERRE Pascal.

Robert Fries, après 10 ans de bons et loyaux services, ne se représentait pas à son poste de président. Sylviane Oudot a accepté le poste de Présidente.

Le bureau dans sa nouvelle composition se présente ainsi :

Présidente : Sylviane Oudot,

Vice-présidents : Mary Bernier et Robert Fries avec la distinction de Président d’honneur pour ce dernier,

Secrétaire : Annette Vaney,

Trésorier : Noël Estrat,

Trésorier adjoint : Holl Louis,

Chargés de mission : Jack Partout, Marie-Thérèse Desliens. Il y a eu 5 réunions de bureau.

→ le 21 juin pour préparer la suite de l’année et réagir suite au départ programmé de Mme Monnet conservatrice du musée

→ le 7 décembre pour faire le bilan de l’année.

→ le 17 janvier nous avons été conviés à la CCPC pour rencontrer la nouvelle directrice du musée Mme Zicot.

Adhésions : 185 adhérents à jour de leur cotisation le 31/12/20223. (nombre identique à l’année précédente)

Petit rappel : Annette Vaney la secrétaire gère le renouvellement des adhésions. L’adhésion court pendant un an à dater de la réception du paiement.

Petite nouveauté vous pourrez désormais le faire par virement bancaire si vous le désirez !!!

Conférences

-Samedi 4 mars : « Nuit de la Chouette » et balade dans Châtillon pour découvrir les oiseaux nocturnes par Grégoire Schneider de la LPO

-Vendredi 24 mars : Philippe Martin, Professeur d’histoire moderne à Lyon2

(Histoire du pèlerinage de Compostelle) bel auditoire

-Vendredi 28 avril : Vincent Gentil, agrégé d’histoire et épigraphiste (Les premiers temps la Gaule sous domination romaine). Peut-onparler de « collaboration » bel auditoire

Nous avons pris sous notre étiquette deux conférences préparées par le Musée

- 16 juin : « Le Pillage du sanctuaire de Cobannus » présentée par Rebecca Perruche

- 23 juin : « Les oiseaux dans la musique médiévale et renaissance»présentée par Isabelle Ragnard

Pour chaque conférencier (e) nous prenons en charge les frais de déplacement +un carton de deux bouteilles de crémant ou un chèque cadeau d’environ 30 à 40 € à dépenser à la boutique du Musée.

Nous relayons toutes ces conférences par des annonces sur le Chatillonnais et l’Auxois, Face Book et Decibelles data (c’est le nom donné à la base de données touristiques régionale qui recense l’ensemble de l’offre touristique de la Bourgogne-Franche-Comté : Côte-d’Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne, les comités départementaux du Doubs, du Jura, de Haute-Saône). Cette publicité permet de donner de la résonnance à nos conférences et activités.

Sorties

-Sortie à Sens, mercredi 5 avril : Journée encadrée par Françoise Schmitt, présidente et fondatrice de l’association Adéramus (développement et rayonnement des Musées de Sens)

✓ Parcours et visite de la cathédrale avec Monsieur Bernard Brousse

✓ Visite du Musée guidée par les médiateurs d’un jour c’est-à-dire les bénévoles d’Adéramus.

L’accueil fût très convivial et chaleureux, avec café gourmand offert à notre arrivée et notre départ. Cette sortie fut un énorme succès, nous étions au nombre de 60 participants enchantés.

-Sortie du 21 septembre

Visite guidée le matin du château de ST Fargeau comprenant les appartements meublés et privés, l'aile Montpensier, la chapelle, la salle des gardes, le grenier aux jouets, les charpentes, la reconstitution de la chambre de la" Grande Mademoiselle ", les locomotives à vapeur, les écuries, le parc à l'anglaise.

Visite libre l’après-midi à Guédelon avec les explications des "oeuvriers"de chaque corps de métier présents. Repas libre sur le site de Guédelon

Actions avec le Musée

➢ Participation au colloque organisé par la SAHC : « La forêt dans tous ses états » 13-14 mai 2023

Nous avons pris en charge l’apéritif du dimanche midi. Initialement nous devions recevoir les membres du colloque le samedi en fin d’après-midi pour une visite guidée au Musée.

En raison de la « Nuit des Musées » cette visite a été annulée et le pot reporté au lendemain salle Luc Schréder.

- Bal d’Empire (22 juillet)

Robert Fries et Sylviane Oudot ont déclenché cette action avec visite guidée de Châtillon et déjeuner avec Mme Dejoanni, animatrice de l’association Carnet de Bals *ce qui l’a incitée à répondre positivement. Toutefois très peu de membres actifs de l’AMPC ne pouvaient être disponibles à cette période, par conséquent la Conservatrice Catherine Monnet a présenté ce projet à Jérémie Brigand qui a validé la réalisation de cette manifestation par le Musée. Nous avons offert le petit déjeuner à la troupe de danseurs.

Le rapport moral a été voté à l’unanimité

Rapport financier

La présentation des comptes a été faite par M. Noël Estrat, le trésorier

Les comptes ont été approuvés par le vérificateur aux comptes Mme Sylvie Gilbert

Le rapport financier a été adopté à l’unanimité.

Présentation des tableaux des acquisitions par l'AMPC

Depuis sa création en 1996, l’association des Amis du musée a apporté 160 000€ qui ont contribué à financer en totalité ou en partie un certain nombre de projets, les tableaux seront à consulter dans l'article suivant.

Administration de l’association

a) La cotisation annuelle, selon les recommandations du Conseil d’administration reste inchangée(12 mois à partir de la date de réception du paiement).

Individuelle : 18€/personne

Couple : 25€/couple

« Jeunes Amis » : gratuit. Mise en place l’année dernière afin d’attirer de nouveaux amis.

→ Consultation de l’assemblée générale qui approuve l’avis du CA.

Conseil d’administration9 voire 10 postes d’administrateur sont à pourvoir.

Claude Grapin est démissionnaire de fait. Il nous a informé de la fin de sa mission auprès du département.

Michel Lagrange est démissionnaire pour des raisons personnelles.

Maryvonne Garrault est démissionnaire pour des raisons professionnelles.

Nous remercions très chaleureusement ces administrateurs pour engagement au sein de l’association

Sont candidats au renouvellement de leur mandat d’administrateur:

Annette Vaney

Laudia Grabowski

Sylvia Arcos-Schmidt

Sylviane Oudot

Robert Fries

Mary Bernier

Lucien Arcos

Sont candidats pour un premier poste d’administrateur :

Djo Lamonica

Sophie Holl

Sylvie Palomino

Tous les candidats ont été élus à l’unanimité.

Le conseil d’administration se réunira prochainement pour élire son nouveau bureau.

Programme 2024Le programme des activités a été présenté par le Vice-Président Mary Bernier.

Conférences programmées :

-Le vendredi 26 avril: Fabienne Henryot (historienne des bibliothèques et d’histoire de la théologie et des spiritualités modernes. Elle est venue étudier les bois gravés du muséeet avec son mari Philippe Martin elle viendra nous rendre compte des résultats de ses recherches:Des matrices xylographiques au musée : autour de la collection de Châtillon-sur-Seine

- le vendredi 07 juin, François Houdecek, historien et responsable des projets spéciaux à la fondation Napoléon viendra parler de son dernier ouvrage. Un travail d’une dizaine d’années et complet : Vivre la grande armée. Être soldat au temps de Napoléon.

Sortie programmée.Vendredi 12 avril : Vesoul, Centre Régional de restauration d’œuvres d’art (CRRCAO) et le Musée Georges Garret

Actions envisagées

Réception des Amis des Musées de Sens de l’association Adéramus

La Présidente Sylviane Oudot a ensuite donné la parole à Robert Fries , Président d'Honneur .

Ce dernier a rappelé les actions des Amis du Musée durant les nombreux mandats qu'il a exercés en tant que président de l'AMPC (son texte sera publié demain sur ce blog).

Jérémie Brigand, Président de la Communauté de Communes du Pays Châtillonnais a ensuite pris la parole.

Jérémie Brigand, Président de la Communauté de Communes a évoqué les améliorations à effectuer concernant la sécurité du musée.

Le bâtiment devra donc être muni de caméras de surveillance

Les travaux de sécurité des accès extérieurs et de protection des réserves sont déjà effectués depuis janvier.

La chaudière est aussi à remplacer, et c’est un budget très conséquent..

Le Président nous a confié qu’en 2024 les actions culturelles proposées par le Musée du Pays Châtillonnais seront importantes :

-En mai la « Nuit des Musées » présentera un « son et lumière » avec de très grands personnages qui pourront aussi se déplacer dans la ville de Châtillon sur Seine

-En juin des conférences et des expositions auront lieu pour les « Journées de l’Archéologie » On pourra sans doute y voir les objets trouvés lors de la dernière fouille de la tombe de Vix.

-Lors des « Journées du Patrimoine » la littérature sera à l’honneur, en collaboration avec les associations Châtillonnaises.

-En été une exposition temporaire aura lieu au musée, elle aura pour thème « L’Art contemporain »

Jérémie Brigand d évoqué également le stand de l’office du Tourisme du Pays Châtillonnais à la Foire de Dijon en 2023 qui a mis en valeur le Châtillonnais et notre musée.

Madame Cécile Zicot, nouvelle Directrice du musée du Pays Châtillonnais, a procédé à un récolement pour établir un bilan de qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas.

Les premiers éléments du PSC 1 (Programme Scientifique et Culturel) ont déjà été envoyés à la DRAC, avec un retour très positif, bien évidemment la rédaction est longue car elle doit être juste, complète et factuelle.

L'agent récoleur Doryan DURVILLE est déjà en poste depuis le 1er février. Poste financé par la DRAC sur 3 ans

La salle des expositions temporaires va être rangée et sera ensuite disponible pour des expositions temporaires.

Madame Zicot nous explique que ce qui fait l’attraction des musées ce sont les expositions temporaires. Sinon, les visiteurs ne viennent qu’une fois, il faut donc les attirer de nouveau.

C’est en effet par le biais de ces expositions temporaires que l’attraction du musée est renouvelée.

Les médiateurs auront une solide formation, car ils doivent devenir des référents pour l’Education Nationale, pour l’INRAP etc…

Beaucoup de travail est à faire au musée : mettre les oiseaux des réserves à l’abri, faire l’inventaire de tout ce qui concerne l’Art religieux, restaurer les tableaux, les statues…mais hélas le budget de l'État consacré à la culture est fortement réduit...

L'école vétérinaire de Maisons-Alfort a accepté toute la collection Desliens que madame Zicot a proposée en accord avec Madame Desliens (La collection médicamenteuse et le travail de Vinsot et table Daviau). Elle n'a rien proposé de plus à Maisons-Alfort, qui reste un partenaire de qualité compte tenu de la collection restante.

Madame la Directrice sait qu’elle a énormément de travail à réaliser, mais elle est confiante car jusqu’ici tout se passe bien, elle est bien entourée, et, pleine d’énergie, elle envisage l’avenir du musée avec sérénité.

L’Assemblée Générale s’est donc terminée sur cette note optimiste, et a été suivie du pot de l’amitié.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Christaldesaintmarc le 15 Février 2024 à 05:55

Voici plusieurs tableaux réalisés par le Trésorier de l'AMPC, Noël Estrat qui montrent l'enrichissement du Musée du Pays Châtillonnais grâce aux actions de l'AMPC.

Depuis sa création en 1996, l’association des Amis du musée a apporté 160 000€ qui ont contribué à financer en totalité ou en partie un certain nombre de projets.

(Pour bien lire, agrandir avec le carré fléché, puis cliquer sur Echap pour consulter le tableau suivant)

votre commentaire

votre commentaire

-

Par Christaldesaintmarc le 13 Juin 2023 à 05:55

Vendredi 16 juin 2023 à 20H30 salle des conférences du Musée

Madame Rebecca Perruche, Chercheuse en archéologie gallo-romaine ( CNRS-UMR6249)

présentera une conférence intitulée :

« Le pillage du sanctuaire de Cobannus ( Nièvre) »

Dans les années 1970, un faïencier nivernais met au jour de manière illégale un impressionnant trésor composé de plusieurs statues en bronze et de milliers de monnaies.

En 2008, pris de remords, il confesse dans une longue déclaration son pillage et la vente des objets à des musées étrangers.

Une dizaine d’années plus tard, la reprise des investigations de terrain a permis de redonner un contexte à cette découverte.

Entrée libre pour les Amis à jour de leur cotisation et 5€/personne pour les auditeurs non membres de l’association.

Musée du Pays Châtillonnais - Trésor de Vix

14 rue de la Libération - 21400 Châtillon-sur-Seine

03 80 91 24 67

votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

en Bourgogne